Глава 5. Морозное па-де-де. 7

7. Астрей самозабвенно морочил мне голову, и я почему-то велась. Позволяла путать себя и кружить, студить холодом и погружать в кипящее озеро тьмы. Впервые за последнее время на меня опустилось тяжёлое, плотное покрывало бессонницы, и я металась по постели большую часть ночи, пока не включила аудиокнигу — какое-то глуповатое фэнтези, — и не уснула под монотонный голос чтеца.

Утром, чтобы немного взбодриться, а заодно и отвлечься, я сходила к отцу и едва ли не силком вытащила его из дома. Разговаривать не хотелось. Я вся была обращена внутрь себя — в бессонную ночь, в смолисто-сладкий аромат, в чужое присутствие, — но отец неожиданно принялся расспрашивать о моих друзьях. Подозреваю, Ронни был ему куда интереснее Одри и Дайаны вместе взятых — фанатский восторг польстил его растоптанному критиками самолюбию, — и девчонками он интересовался лишь из вежливости.

— Может, пойдёшь как-нибудь с нами погулять в Ясеневый парк? — спросила я. — Могу попросить Ронни пригласить своего отца, чтобы тебе не было скучно с толпой подростков. Он, вроде, нормальный мужик. Вылитый Пол Баньян.

— Я бы хотел, — сказал отец. Мы брели вокруг дома, наматывая третий или четвёртый круг, и отец ещё ни разу не попросился домой. — Но боюсь, что быстро устану.

— Тогда мы поведём тебя под руку, как старенького дедушку.

Он тихо засмеялся и приобнял меня за плечи. Не помню, когда он в последний раз меня обнимал.

— А ты умеешь убеждать.

— Кстати, я тут хотела у тебя кое-что спросить...

— М-м?

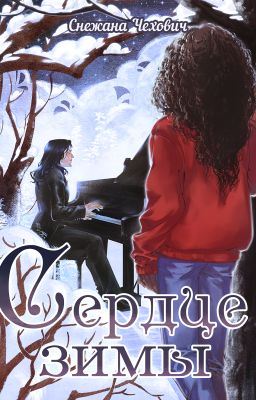

— Помнишь, я показывала тебе книгу, «Сердце зимы»? Там ещё твоё имя на форзаце написано.

— Ага, припоминаю.

— Ты уверен, что ничего не можешь рассказать мне о сюжете? Или, может, ты помнишь что-нибудь... Не знаю. Что-нибудь ещё, с ней связанное?

Отец в задумчивости насупил брови и покачал головой.

— Нет. Ровным счётом ничего. Но меня удивил балет, которого я не помню. Я бы в подростковом возрасте книжку о танцах читать не стал. Ни за что на свете.

— А кто автор? Откуда она вообще у тебя?

— Да, кажется, в магазине купил. Или в библиотеке нашёл, но не вернул. Или кто-то почитать дал.

— На ней нет библиотечных штампов.

— Ну, значит, одно из двух.

Я ему не поверила. Безусловно, существовала возможность того, что отец попросту вытеснил все связанные с книгой травмирующие события (а они наверняка были бы травмирующими). Либо Астрей сам каким-то образом стёр воспоминания о себе, хотя не знаю, зачем бы ему это понадобилось. О сохранении своей тайны он совершенно не беспокоился. Мне никогда не запрещалось говорить о «Сердце зимы». Чёрт, да я даже Дайану к Астрею привела, и мне ничего за это не было.

— А та музыка, которую ты использовал в фильме «Улыбка тысячелетнего человека»? Как ты её придумал?

— Она мне приснилась. И ты бы это знала, если бы смотрела хоть некоторые мои интервью.

Если отец врёт, то нетрудно догадаться, почему. О таких вещах детям не рассказывают — ещё пальцем у виска покрутят и обвинят в рано начавшейся деменции. Но если не врёт... Либо проклятие (или благословение) «Сердца зимы» миновало отца и пало только на меня, что само по себе глупо, либо Астрей всё же как-то повлиял на его память. И мне нужно вытрясти из Астрея эту информацию, желательно оставшись при этом в живых. Я не строила насчёт Астрея иллюзий и прекрасно понимала, что он не человек. Он мог быть опасен, как опасна стихия или дикие сверхъестественные силы, и то, что он иногда приходил ко мне, ничего не значило. Я не вправе судить о нём по человеческим меркам и ждать, что наша эмоциональная связь, если она вообще существует, помешает ему меня убить — за надоедливость и глупость, например. А мне больше не хочется умирать.

Была суббота, так что, вернувшись с прогулки, я взялась за учёбу, а ближе к вечеру села на велосипед и поехала в танцевальную школу. Сёстры Ришар разрешали нам заниматься в свободном классе во внеурочное время и не брали за это денег. Только просили самостоятельно распределять между собой часы и ставить в известность о нашем расписании.

Когда я пришла, за стойкой администратора сидела мадам Ришар и читала книгу, а из хореографического класса доносился голос Тейлор Свифт.

— Кэтти как раз заканчивает, — сказала мадам Ришар, не поднимая головы.

Я переоделась в недавно купленный костюм для йоги, натянула полу-пальцы, взяла телефон и осторожно, чтобы не мешать, встала под дверью класса.

Кэтти танцевала под «Look what you made me do» (спасибо волшебству Shazam): неуверенно и медлительно. Заметив, что я подсматриваю в щёлочку, она сбилась и остановилась.

— Привет, — раскрасневшись и тяжело дыша, сказала она.

— Извини, — ответила я, открывая дверь и входя в класс, — не хотела мешать.

Кэтти махнула рукой.

— Мадам Ришар предупредила, что ты придёшь, я просто...

— Ушла в себя?

Она улыбнулась.

— Ага. Контемпорари ведь об этом, да?

— Наверное.

Там, на детской площадке в Ясеневом парке, нам с Кэтти было легко найти общий язык. Темнота, пиво, окутывающая коконом болтовня. Но здесь, в ярко освещённом классе, нам оказалось не о чем говорить. Кэтти неловко улыбнулась и начала собираться, а я подсоединила телефон к колонкам и притворилась увлечённой своим плейлистом, хотя нужную песню — «Forever autumn» — нашла практически сразу.

— Ну, пока? — сказала Кэтти.

— Ага, — ответила я. — Увидимся.

Закрывая за ней дверь, я услышала, как Кэтти прощается с мадам Ришар. Отрезав себя от звуков чужих голосов, я забыла о них обеих и включила музыку.

Сначала — разминка и растяжка, чтобы разогреть мышцы и собраться с мыслями. Только затем — танец. Я представляла под своими босыми ногами сырую от вечерней росы землю и хрусткие палые листья: как они взметнутся от движения моей ступни, зашуршат, когда я медленно развернусь, будто бы осматриваясь. За спиной у меня стелется туман, зажигаются первые фонари, и тучи горят, подсвеченные лучами незримого солнца — как подсвечены лепестки белоснежных цветов, срезанных в мистическом зимнем розарии и запечатлённых на фотографии.

Моё отражение в зеркале раздвоилось. Я замерла, ожидая увидеть Астрея, но вместо него на границе заката и тени стояла Терпсихора. Она взглянула на меня своим отстранённым, полным какой-то неизбывной тоски взглядом, и когда песня началась сначала, встала на пальцы. Она была в привычном чёрном трико и в пачке, но на ногах у неё алели ярко-красные пуанты. Обычно строгая причёска растрепалась, из пучка выбились пряди. И не было ни короны, ни диадемы, ни хотя бы тиары на голове. Только шею опутывали нити жемчуга, а плечи трико, словно эполеты, украшали нашитые разномастные жемчужины.

Мы начали танцевать. Леденцовый атлас стучащих по деревянному полу пуант горел в лучах заходящего солнца. Когда Терпсихора вскидывала ноги, казалось, что её ступни объяты огнём. Краем глаза я следила за нашим отражением в больших панорамных зеркалах. Как же сильно разнились наши танцы! Лебединый изгиб шеи Терпсихоры, воздушные шаги, трепет рук — будто и не руки вовсе, а тончайшие крылья феи. И мои сутулые плечи — тоже словно крылья, только не расправленные по ветру, а сложенные в попытке завернуться в них, защититься, закрыться от мира. Моя нарочитая тяжесть поступи. Моя ломаная геометрия.

Я даже не заметила, как песня подошла к концу, и на смену ей пришло фортепиано, грянувшее грозой и лопнувшее оглушительным ливнем. Подошвы ступней обожгло холодом. Вокруг раскинулся лес, а над головой расстелился угольно-чёрный бархат небес с россыпью мелких блёсток-звёзд.

Астрей сидел за роялем, играя и не обращая на меня никакого внимания. И хоть я не могла поймать его взгляд, я чувствовала, что он весь — обо мне: он знает, что я здесь, ощущает меня, проникает в меня и разжигает внутри меня огонь, несравнимо более яркий и буйный, чем тот, что горел атласом красных пуант Терпсихоры.

Я сделала фуэте, понадеявшись, что даже если поскользнусь и сломаю себе ногу, то в реальный мир эту травму не унесу. Терпсихора понеслась вперёд в своём диком, неудержимом танце ветра и тьмы. А вокруг нас снежинками закружились босые балерины — вразнобой, словно каждая танцевала что-то своё и не смела вмешиваться в наше морозное па-де-де.

Я не пыталась угнаться за Терпсихорой, даже не пыталась вспомнить классические движения. Просто слушала музыку и танцевала так, как мне хотелось. Если я снова умру — пусть. Уже не страшно. Я привыкла к боли и к крови. И я хотела доказать ей — жестокой, бессердечной богине танца, что могу танцевать не только ногами, но и сердцем.

Музыка достигла кульминации — яростная и жгучая, как буйное пламя. Наши с Терпсихорой тени скользили по белому холсту снега, схлёстывались, перекрещивались, сливались, путались. А потом вдруг воцарилась звенящая тишина. Терпсихора замерла на месте и спрятала лицо в ладонях. Я непонимающе на неё смотрела, остановившись рядом. Она плакала? Смеялась? О чём-то думала?

Астрей вновь заиграл — спокойную, печальную, смиренную мелодию. Терпсихора медленно развела руки в стороны и, уставшая, надломленная, взглянула на меня блестящими от скорбных слёз глазами.

— Иди ко мне, — шепнула она, — моя отчаянная боль.

Вот оно — смерть в её объятиях. Наверное, так надо. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Я шагнула по мерцающему слюдяному снегу, совершенно не чувствуя пальцев ног и от холода, и от усталости. Позволила себя обнять. И объятия эти оказались... горячими. Нестерпимыми — словно я сунулась в недра жарко растопленного камина. Я задёргалась в стальных тисках её рук, затрепыхалась, пытаясь вырваться. Я сгорала заживо, и обугленная кожа слезала с опалённых мышц.

А потом всё закончилось.

В стороны брызнул снег, брызнули осколки льда. Я была одна, целая и невредимая. В панике я рухнула на колени, зарылась в снег, остужая себя, и только тогда заметила, что одета в жемчужно-чёрное трико Терпсихоры, её фатиновую пачку, и обута в её алые пуанты.

Я растерянно огляделась. За роялем никого не было, и вокруг — тоже. Безмолвие всё длилось и длилось.

Во мне бушевал ужас — осознание несостоявшейся мучительной смерти. Бушевал восторг — я танцевала так, словно вся моя сущность сконцентрировалась в суставах, и я отдала этому танцу всю себя. Но ведь что-то произошло — что-то, чего со мной не бывало прежде. Вдруг теперь меня убьют по-настоящему? Или меня просто забудут в этом дремотном, заснеженном лесу? И я, опять же, умру — попросту замёрзну насмерть? Или, что ещё хуже, не умру никогда и буду вечно скитаться среди деревьев неприкаянным призраком?

Я встала и, отряхнувшись от снега, в котором вывалялась, пересела на банкетку. Поднялся ветер, луна скрылась за тучами. Начался снегопад — крупные хлопья закружились в воздухе. Мои растрёпанные волосы, подхваченные расходящейся вьюгой, скользили по плечам. Шевелились воздушные края пачки. Вытянутые ноги обдувало холодом.

Вернулся Астрей — вышел из тени ротонды, задумчивый и отстранённый. От неожиданности, уже свыкшаяся с тишиной и пустотой, я дёрнулась и тут же скривилась — по телу разлилось неприятное ощущение. Боль горения ещё жила, ещё впивалась в оголённые нервы.

— Где ты был?

Я страшно замёрзла, страшно устала, страшно вымоталась морально, поэтому мой тон был недовольным, даже капризным. И я тут же осеклась, осознав, что говорю с Астреем так, будто мы давно знакомы. Будто мы друзья — или даже больше. Но это не так. И всё, что я себе надумала, не имело к нему никакого отношения.

Он приблизился ко мне, снял с себя пиджак с фалдами и накинул мне на плечи. Я впилась пальцами в плотную чёрную ткань, пытаясь согреться, и спросила:

— Что случилось с Терпсихорой? То есть... с балериной... Я так её называю.

Астрею неоткуда было знать, какое имя я дала Терпсихоре, однако по его лукавому взгляду было понятно: пояснения не требуются.

— Она тебе больше не нужна, — ответил он.

— Она вообще не была мне нужна, — негромко, но твёрдо сказала я. Мне всё ещё было не по себе: я не понимала, как должна разговаривать с Астреем — как могу с ним разговаривать, — поэтому меня метало от опасливой почтительности, с которой я обращалась к учителям, до фамильярной грубости, которую использовала при общении с друзьями. — Она только мешала.

— Это ты не старалась.

Я с сомнением хмыкнула.

— Говоришь, как Терпсихора.

Он улыбнулся, и эта бритвенно-острая, похожая на стальное лезвие улыбка вскрыла мне душу.

— А ты, наконец, начинаешь кое-что понимать.

И тут до меня дошло.

— Ты... это же ты придумал её?

— Мы вместе. — Ветер играл с его волосами, снег путался в прядях. Ты нуждалась в божестве, за которым не сможешь угнаться, и я дал его тебе. — Астрей смотрел мне в глаза, и мне было страшно под его проникающим в глубины моего разума взглядом. — Ты нуждалась в боли, которая доведёт тебя до отчаяния, и в смерти, которая научит жить. И ты это получила. Ты нуждалась в любви... и я дал тебе всё, что смог.

Меня охватило отчаяние. Он будто бы прощался, а я не была к этому готова. Не сейчас, когда я только-только начала постигать себя, свой талант, свою любовь к тому, что меня разрушило. И он не мог, не имел права оставить меня одну со всем тем, что пробудил.

— Замолчи.

— И когда ты в скором времени перевернёшь последнюю страницу, с книгой придётся расстаться.

— Не переверну, — заявила я, даже не думая о том, насколько по-детски это прозвучало. Мне хотелось выглядеть женщиной — взрослой и знающей, чего хочет, но вместо этого я просто выставляла себя избалованной, недалёкой и неблагодарной. — Не так уж много ты мне дал, знаешь ли.

Внутренне я вся сжалась. Астрей мог убить меня одним движением мизинца. Здесь, в своей зимней обители, он мог всё.

Он путал и пугал меня: своим взглядом невероятно древнего, безразличного ко всему миру существа и яркой, искристой улыбкой молодого человека, едва начавшего этот мир постигать. Я не понимала, кто он и чего от него ожидать. И я была слишком проста и глупа для тонких игр, в которые он, возможно, всё это время играл со мной.

Вовсе он не бог музыки, звёзд и вечной зимы, а какой-нибудь демон лжи и страдания. Любой другой человек на моём месте наверняка давным-давно бы его раскусил. Но я примитивна в своих стремлениях и желаниях. Я всего лишь хотела его поцеловать — с тех пор, как увидела. И это первое в моей жизни чувственное желание дало мне толчок, дало мне силы взглянуть в лицо своим страхам и сделать шаг к тому, чтобы стать собой.

Всё исчезло: снегопад, стылая зимняя ночь, Астрей. Я, одетая в трико и пачку Чёрной Королевы Лебедей и обутая в её клубничные красные пуанты, сидела на расшатанном стуле возле старенького фортепиано в танцевальном классе школы «Ришар & Ришар». Через панорамные окна струился вечерний угасающий свет. Но на плечах у меня остался пиджак, остро пахнущий ладаном, и в своей густой тени я видела очертания предвечной богини танца.