В Лагере

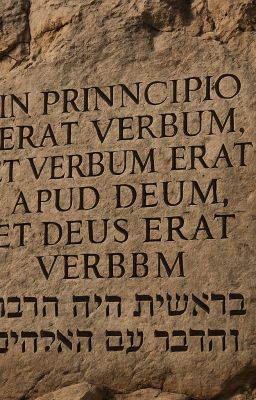

Трудовые Лагеря Лингвистического Перевоспитания, или ЛингЛаги, были учреждены как отчаянная попытка остановить постепенное вырождение Всемирного Языка — УЛКа. За годы его существования, в дальних — и, увы, не столь дальних — уголках Государства стали самопроизвольно возникать лексические мутации: несанкционированные выражения, новые грамматические формы, региональные тонкости произношения. Бывшая юная красавица — УЛК — с гладкой структурой и логической стройностью, начала стареть: акцентные морщины, диалектные гримасы, прыщи лексических искажений заполонили её некогда совершенное лицо.

За вечную молодость языка разгорелась настоящая война. Местные новоязычные вспышки, особенно в автономных регионах, формировали полноценные мутанты-диалекты — жизнеспособные, независимые, и, что пугающе, быстро размножающиеся. Возникли очаги, где люди уже не могли понять друг друга, несмотря на общий УЛКовый фон. Языковая цельность человечества — та самая, ради которой был создан УЛК — оказалась под угрозой.

Любое искажение, любая лексическая флуктуация воспринималась как экзистенциальная угроза. Силовые ведомства, идеологические контролёры и Картель Языковой Чистоты бросили все ресурсы на борьбу с "распадом". Так были сформированы первые ЛингЛаги — лагеря принудительного лингвистического переобучения.

И, как уже бывало в истории, "и увидело Мировое Правительство, что это хорошо..."

Данор оказался в крупнейшем, образцово-показательном ЛингЛаге — с блестящими отчётами, наградами за перевоспитание и цитатами из хартий на каждой стене. Лагерь был структурирован в соответствии с грамматическими уровнями — словно учебник: блоки предлогов, блоки согласований, блоки будущего времени.

Заключённых распределяли по степени лингво-девиантности.

Лингво-хулиганы — низший уровень: за использование сленга в общественных местах, словечки без одобрения Академии УЛКа или стихийные метафоры вне утверждённых норм.

Лингво-анархисты — средний уровень: за сознательное изменение грамматических конструкций или внедрение неутверждённых речевых паттернов в образование.

ЛинТерры (лингво-террористы) — высший уровень: за пропаганду альтернативных языков, создание шифров, за фиксацию исторических языков и публичное сомнение в совершенстве УЛКа.

Здесь, за колючей проволокой и под вышками, заключённые, подобно страницам в учебнике, продвигались от базового к сложному — но не к свободе, а к принудительно выровненному речевому стандарту.

Тем не менее, даже в стенах ЛингЛага народная ирония искала лазейки. По баракам шепотом передавались полуофициальные каламбуры, в которых страх смешивался с отчаянным юмором:

"Меня схватили в переУЛКе — за переУЛКОние."

"Лучше проглотить сухую бУЛКу — чем сглотнуть полслова в УЛКе."

"Я на УЛКовском общаюсь — из вУЛКАкана извергаюсь."

Слова продолжали рождаться, а УЛК... продолжал трещать по своим идеально выстроенным швам.

Относительно «лёгким» лингво-криминалом считалось безудержное придумывание новых слов — для понятий, которых изначально не существовало и в официальных реестрах УЛКа не значилось. Рождение языка вне инкубаторов Великой Академии УЛКа воспринималось как преступление против речевого порядка. Ведь язык, как считалось, должен расти в строго контролируемой среде — под присмотром грамматических кураторов, семантических инспекторов и лексических надзирателей.

Самодеятельность была не просто осуждаема — она считалась лингво-девиацией.

Так называемые лингво-хулиганы, пойманные впервые, получали сравнительно лёгкие сроки — в основном профилактические. Их селили в самые комфортные бараки, вплотную к выходу, в зоне благозвучной лексики. Тут им выдавались мягкие подушки с вышивкой «неоформленные морфемы», и разрешалось использовать полувыдуманные слова в утренних разминках.

Но чуть дальше, у границы грамматических построений, находились бараки для опасной лингво-шпаны — тех, кто был уличён в сознательном искажении грамматических форм. Это был мир извращений: употребление множественного числа там, где его быть не должно; согласование прилагательных с запрещёнными существительными; и самое ужасное — формирование рода.

Примером абсолютного безобразия считалось двоичное деление на мужской и женский род, окрашивающее гендерно-нейтральный УЛК эмоциональной гаммой — абсолютно недопустимой!

Иногда шпаной становились лингво-экспериментаторы, придумавшие целые родовые спектры: мужской, женский, средний (для неодушевлённых предметов), а также жено-мужской, муже-женский и коксинельский — род, ассоциирующийся с лингво-инверсией. Всё это оформлялось неприличными суффиксами — такими, которые пульсировали в языке, как вирусные метки.

Особым шиком среди хулиганов считалось мастерство тонкой фонетической мутации — так называемое гласнотворчество. Они искажали произношение привычных звуков, превращая мягкую артикуляцию в гортанные, щелкающие, цыкающие, клекочущие и грассирующие фонемы. Их речь напоминала древние шепоты Кавказа, щелканья Африки, вздохи семитских корней. Это было языковое шаманство, не поддающееся расшифровке.

В самом конце лингво-картографии лагеря располагались бараки лингво-террористов — не просто преступников, а идейных врагов УЛКа. Они продвигали концепцию альтернативного языка, известного как НУЛК — АНТИ-УЛК, порождённый хаосом и внутренней речевой свободой. Здесь содержался Данор, официально признанный поборником НУЛКской ереси.

Суд постановил:

"Заражённость НУЛКом требует длительного срока, строгого режима и ежедневных мозгопромывательных процедур."

Помимо труда (выпиливание фразеологизмов, шлифовка синтаксиса), Данору предстояло посещать особые лекции по нормализации мышления, где его язык очищали от метафор и каламбуров с помощью визуальных таблиц, уколов морфемной дисциплины и аудиозаписей, повторяющих "УЛК есть единственное правильное слово".

Но и это было не самое страшное.

За пределами официального лагеря, в заповедной зоне молчания, проживали так называемые "иностранцы". Шёпотом о них говорили как о языковых привидениях. По легенде, они происходили из забытых горных областей, куда ни одного лингво-инспектора не допускали уже три поколения. Там произошла лавинообразная лингвистическая катастрофа: УЛК сначала треснул, потом рассыпался, а из его осколков родился новый язык, самозарождённый, самодостаточный и смертельно опасный. Его никто не документировал — даже Алфавит молчал.

Правительство не знало, что делать с этими чужаками. Под пытками они не говорили, а изрыгали: звуки, в которых не было предлога надежды, ни согласования вины.

Но, несмотря на строгое разделение, языковая жизнь лагеря всё равно пульсировала. В столовой, на строительстве, в санчасти — представители разных лингво-групп сталкивались, обменивались звуками, строили фразы, пересобирали смыслы. Некоторые, выходя на свободу, были настолько речево развращены, что становились ходячими диалектами, источниками новых угроз.

ЛингЛаг, как и все остальные исправительные колонии, исправлял всё — кроме самой идеи исправления.