Глава 19

Элоиза сидела у окна в их новом доме, аккуратно подложив под поясницу подушку. Домик был маленьким — всего две комнаты и крохотная кухня, но в нём было столько света, что иногда казалось: стены дышат вместе с ней. Белёные стены, занавески, которые Мари сшила сама, скрип половиц — всё это стало для Элоизы настоящим убежищем, местом, где можно было не бояться. Мари ещё была на работе, и в доме стояла тёплая тишина, нарушаемая лишь редкими звуками улицы и дыханием самой Элоизы. Она медленно поглаживала округлый живот, чувствуя, как малыш снова толкается, будто напоминая о себе.

— Тише-тише... — прошептала она с усталой улыбкой. — Я здесь. Я с тобой.

Ей и вправду стало тяжело. Долго сидеть было невозможно, стоять — ещё хуже. А ходьба превращалась в маленькое испытание, после которого хотелось сразу лечь. Но каждый раз, когда она жаловалась, мадам Руссо смеясь говорила:

— Это не живот, дорогая, это животик! Там живёт маленькое чудо, а чудеса никогда не бывают лёгкими.

И Элоиза смеялась вместе с ней, хотя иногда на глазах выступали слёзы — от усталости, от страха, от счастья сразу. Сегодня она только вернулась из церкви. Воздух был теплым, пах летом и зеленой травой. Она долго стояла у скамьи, опираясь на спинку, и благодарила Бога — за Мари, за мадам Руссо, за этот дом, за то, что её не оставили одну.

— Спасибо, — шептала она. — За то, что послал мне семью там, где я уже не надеялась её найти.

Мадам Руссо стала для неё чем-то большим, чем просто хозяйкой ателье. Она приносила супы, учила, как держать ребёнка, как не бояться первых ночей, как доверять себе. Иногда просто сидела рядом, вязала и молчала — и в этом молчании было больше поддержки, чем в тысячах слов. Вечером, когда Мари вернулась с работы, они сидели на кухне. Чайник тихо посвистывал, на столе стояли кружки с ромашковым чаем, а окно было приоткрыто — пахло вечерним летним воздухом. Мари внимательно посмотрела на Элоизу, затем улыбнулась и спросила, будто между прочим:

— Ты уже думала... как назовёшь малыша?

Элоиза на мгновение замерла. Вопрос был простой, но от него защемило сердце. Она медленно опустила взгляд на живот, положила ладонь поверх.

— Думала, — тихо ответила она. — Много раз.

— И? — Мари наклонилась ближе, заинтересованно. Элоиза улыбнулась — мягко, с грустью и светом одновременно.

— Если будет девочка... я назову её Тереза. Как мою маму.

Мари тепло кивнула.

— Красивое имя. Очень светлое.

— А если мальчик... — Элоиза чуть замялась, — Луи. Как моего отца.

Мари протянула руку и сжала её пальцы.

— Им повезло, — сказала она искренне. — Ты несёшь их имена с такой любовью.

Элоиза выдохнула, глаза её наполнились влагой.

— Иногда мне страшно, — призналась она. — А вдруг я не справлюсь? Вдруг сделаю что-то не так?

Мари усмехнулась и подняла кружку.

— Все матери боятся, — сказала она. — Даже те, у кого есть муж, деньги и фамилия. Но знаешь, что важно? Ты любишь этого ребёнка ещё до того, как увидела его лицо. А это уже больше, чем достаточно.

Элоиза улыбнулась сквозь слёзы.

— Я так хочу, чтобы он... или она... был счастлив.

Мари встала, обошла стол и обняла её.

— Будет, — сказала она уверенно. — Потому что у него есть ты. И у него есть мы.

В этот момент малыш снова пнул — сильнее, чем обычно. Элоиза тихо рассмеялась, положив руку на живот.

— Слышишь? — сказала она. — Кажется, он с тобой согласен.

***

Габриэль стоял в зале галереи «Lumière de l'Âme» — «Свет души». Название было выбрано хозяином с претензией, но сегодня оно звучало почти невыносимо точно. Высокие потолки, мягкий золотистый свет ламп, отражающийся в отполированном паркете, запах свежего масла и лака — всё это должно было волновать художника. Но Габриэль почти не чувствовал ничего, кроме глухого стука собственного сердца. Сегодня.

Наконец-то — сегодня. Три года.

Три долгих, мучительных года он писал эту картину. Не подряд — урывками. Иногда по ночам, иногда в лихорадке, иногда с отвращением к самому себе. Он бросал кисти, ломал рамы, закрашивал целые слои, а потом начинал снова. Отчаяние сменялось надеждой, надежда — беспомощностью. Он писал не ради славы. И даже не ради искусства. Это была его последняя попытка найти её. Он больше почти не верил, что Элоиза где-то рядом. Париж был огромен. Мир — ещё больше. Она могла уехать. Скрыться. Стать другой. Или... Он сглотнул, не позволяя мысли закончиться. В последние месяцы он начал ходить в церковь. Стоял в тени колонн, неловко сжимая руки, не зная, как правильно молиться. Просил не о себе. Никогда — о себе.

— Господи... — шептал он тогда. — Если она жива, если она дышит — пожалуйста, береги её. Даже если... даже если не со мной.

Он не просил о встрече. Только — чтобы ей было хорошо. А если Богу будет угодно — пусть их пути ещё раз пересекутся.

— Ты так смотришь, будто собираешься сбежать, — раздался рядом знакомый голос. Габриэль вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял Жюльен Моро — хозяин галереи, его старый друг, человек с живыми глазами и вечной полуулыбкой, за которой скрывалась редкая проницательность.

— Нервничаешь? — спросил Жюльен, наклоняя голову. Габриэль едва заметно улыбнулся и покачал головой.

— Нет, — ответил он тихо. — Всё, что могло меня сломать... уже случилось.

Жюльен внимательно посмотрел на него.

— Ты говоришь это так, будто уже всё проиграл.

— Или отпустил, — так же тихо ответил Габриэль. — Иногда это почти одно и то же.

Жюльен вздохнул, похлопал его по плечу.

— Ты знаешь, — сказал он мягче, — я видел эту картину. В ней... слишком много правды, чтобы она осталась незамеченной.

Габриэль отвёл взгляд.

— Если она её увидит, — прошептал он, — она узнает.

— А если не увидит?

Габриэль на мгновение закрыл глаза.

— Тогда я хотя бы буду знать, что сказал всё, что не смог сказать словами.

Жюльен посмотрел на часы.

— Пять минут, — сказал он. — Готов?

— Я готов уже три года, как потерял её, — ответил Габриэль. Зал постепенно наполнялся. Шёпот, шелест платьев, приглушённый смех, блеск украшений. Аристократы, коллекционеры, богатые меценаты — люди, привыкшие смотреть и оценивать. Они останавливались, переговаривались, пили шампанское. В центре зала, у дальней стены, стояла картина Габриэля, закрытая плотной тёмной тканью. Жюльен вышел вперёд, привлекая внимание гостей.

— Дамы и господа, — его голос был уверенным и спокойным, — благодарю вас, что сегодня вы здесь. Сегодняшняя работа — особенная. Она не создавалась для рынка. И не ради славы.

Он сделал паузу.

— Это картина-письмо. Картина-ожидание. Картина, в которой художник оставил не только мастерство, но и жизнь.

Габриэль стоял чуть в стороне. Руки в карманах. Сердце билось так громко, что, казалось, его слышали все.

— Название работы, — продолжил Жюльен, — «Напиши мне ещё раз».

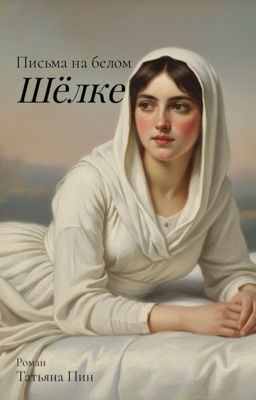

Он потянул ткань вниз. В зале раздался коллективный вдох. Кто-то ахнул. Кто-то замолчал. На полотне лежала женщина на белой простыне. Белое, простое платье, словно монашеское — без украшений, без роскоши. На голове — легко накинутый белый платок. Каштановые волосы выбивались из-под него мягкими прядями. Карие глаза смотрели прямо на зрителя — не вызывающе, не кокетливо, а так... будто она знала тебя. Веснушки рассыпались по лицу, как следы солнца и времени. Она была не идеальной. Она была живой.

— Какая... — прошептала одна дама.

— Она словно дышит, — сказал другой.

— В её взгляде столько боли... и нежности, — добавил кто-то. Жюльен посмотрел на Габриэля.

— Это не образ, — сказал он гостям. — Это память. И надежда.

Габриэль смотрел на картину и чувствовал, как внутри что-то сжимается до боли. Он написал её такой, какой запомнил у себя в сердце. Если ты жива... — подумал он. — Пожалуйста. Увидь это.

Анри и Селин подошли к нему почти одновременно, будто стараясь не нарушить ту тонкую тишину, которая окружала Габриэля с тех пор, как полотно было открыто. Они держались за руки — не показательно, но уверенно, по-семейному. На Селин было светлое платье из мягкой ткани; оно облегало её фигуру и подчёркивало округлившийся живот. В её походке появилась осторожность, в жестах — спокойствие, которого раньше в ней не было.

— Габриэль, — первым произнёс Анри, — поздравляю. Это... сильная работа.

В его голосе не было ни тени иронии — только искренность и уважение. Селин склонила голову чуть ниже, чем требовали приличия.

— Добрый вечер, — сказала она мягко. Габриэль кивнул им обоим, а затем его взгляд задержался на животе Селин. Он не отвёл глаз, не смутился — лишь чуть теплее стал его взгляд.

— Я слышал, — сказал он спокойно. — Поздравляю вас. Ребёнок — это благословение.

Анри улыбнулся, крепче сжав ладонь жены.

— Спасибо, — ответил он. — Мы... очень счастливы.

Селин кивнула, положив руку на живот, словно инстинктивно защищая того, кто ещё не родился.

— Врачи говорят, всё идёт хорошо, — добавила она. — Осталось немного.

На мгновение между ними повисла тишина — не неловкая, а зрелая, наполненная тем, что уже не нужно было проговаривать. Селин первой нарушила её. Она обернулась к картине, снова посмотрела на лицо женщины на полотне — и в её взгляде промелькнуло что-то сложное: сожаление, признание, может быть, даже раскаяние.

— Она... — начала Селин и запнулась, затем всё же продолжила: — Она и правда очень на неё похожа. На Элоизу. Это... красиво. Очень.

Она перевела взгляд на Габриэля.

— Я хотела... — её голос стал тише. — Я хотела ещё раз извиниться. За всё. Тогда. За то, как всё вышло.

Габриэль поднял руку, мягко останавливая её.

— Не нужно, Селин, — сказал он спокойно. — Всё уже случилось. И каждый из нас живёт с этим так, как может. Я не держу зла.

Её плечи словно слегка опустились — будто с них сняли тяжёлый груз.

— Спасибо, — прошептала она.

В этот момент за их спинами раздался лёгкий, но уверенный голос:

— Габриэль?

Он обернулся — и на мгновение сердце болезненно сжалось. Камиль стояла чуть поодаль. Уже не девочка. Почти леди. Стройная, с собранными волосами, в скромном, но изящном платье. В её чертах всё ещё угадывалась та самая девочка, которую он когда-то носил на руках, но взгляд стал глубже, взрослее.

— Камиль... — выдохнул он. Она подошла ближе и, не раздумывая, обняла его. Крепко, по-родственному, уткнувшись лбом ему в плечо.

— Я так по тебе скучала, — сказала она тихо. — Ты почти не приезжаешь.

Он обнял её в ответ, осторожно, будто боялся, что она исчезнет.

— Прости меня, — сказал он. — Я должен был быть рядом чаще.

Камиль отстранилась и улыбнулась — мягко, без упрёка.

— Всё в порядке, — ответила она.

Она посмотрела на картину, затем снова на него.

— Это любишь ее, — спросила она почти шёпотом. Габриэль не стал отрицать.

— Да.

— Тогда я надеюсь, — сказала она тихо, — что она это увидит. Я тоже по ней соскучилась...сильно...

Габриэль ничего не ответил.

Он лишь снова посмотрел на полотно и затем внимательно всмотрелся в её лицо — искал следы той тревоги, что долгое время жила в их доме.

— Камиль... — тихо начал он. — А как мама?

Он замолчал на мгновение, подбирая слова. — После смерти отца... ей ведь было совсем тяжело.

Камиль не отвела взгляд. Она вздохнула — не тяжело, а глубоко, по-взрослому.

— Да, — сказала она честно. — Сначала она будто исчезла. Жила рядом с нами, но как тень. Дни проходили, а она почти не выходила из комнаты... Иногда я думала, что теряю её тоже.

Габриэль сжал губы, взгляд его потемнел.

— Прости, — произнёс он глухо. — Я должен был быть рядом. Я знаю.

Камиль покачала головой и мягко коснулась его руки.

— Не говори так. Ты ведь тоже тогда... едва держался. Она чуть улыбнулась. — Но сейчас стало лучше.

— Лучше? — переспросил он с осторожной надеждой.

— Да, — кивнула Камиль. — Она начала учиться жить заново. Медленно. Иногда ей всё ещё трудно, особенно по утрам. Но она стала выходить в сад, читать, иногда даже смеётся. Представляешь?

Габриэль закрыл глаза на мгновение, словно принимая эту новость как долгожданную милость.

— Это... это радует, — сказал он тихо. — Правда.

Камиль посмотрела на него внимательно, почти испытующе.

— Она часто тебя вспоминает, — добавила она. — Гораздо чаще, чем ты думаешь. Иногда спрашивает, как ты, видел ли кто-то твои картины, счастлив ли ты хоть немного.

Он усмехнулся — коротко и горько.

— И что ты ей отвечаешь?

— Что ты всё ещё ищешь себя, — сказала Камиль. — И что однажды обязательно вернёшься.

Она сделала шаг ближе и сказала уже почти шёпотом:

— Ты должен приехать, Габриэль. Правда. Хотя бы ненадолго. Нам тебя не хватает.

Габриэль посмотрел на неё долго, потом кивнул.

— Я приеду, — сказал он твёрдо. — Обещаю.

***

Люди постепенно расходились. Шорох платьев стихал, приглушённые голоса таяли под высокими сводами галереи, и лишь мягкий свет ламп продолжал скользить по полотну.

Картина жила своей собственной тишиной. Остался только один мужчина — Жюльен Бертран. Он стоял чуть в стороне, не приближаясь вплотную, будто боялся нарушить невидимую границу. Иногда он склонял голову, делал короткие пометки в блокноте, затем снова поднимал взгляд — пристальный, почти бережный. Анри подошёл рядом и тоже замер перед полотном. Некоторое время они молчали.

— Я никогда не встречал первую и единственную любовь моего кузена, — произнёс Анри негромко. — Но... если она хоть немного похожа на эту женщину, то я понимаю, почему он так и не смог её забыть. Он усмехнулся едва заметно. — В ней нет вызова. Нет игры. Только тишина и скромность. А это обезоруживает сильнее всего.

Жюльен повернул голову, внимательно взглянул на Анри, потом снова на картину.

— Вы правы, — согласился он. — Такая скромность сегодня — редкость. Он провёл пальцем по краю блокнота. — В мире, где все кричат о себе, она будто шепчет. И потому её слышат. Он сделал паузу и добавил:

— Я хочу написать о ней статью. Не столько о художнике, сколько о... ней. О «таинственной женщине в белом». Жюльен слегка улыбнулся. — Возможно, месье Габриэлю повезёт. Возможно, она увидит статью. Узнает себя.

Анри усмехнулся — мягко, но с оттенком грусти — и снова посмотрел на полотно.

— Я сомневаюсь, — сказал он честно. — Мне кажется, она уже очень далеко от него. Не по расстоянию... Он чуть качнул головой. — По жизни. По судьбе.

Жюльен нахмурился.

— Но если любовь была настоящей, она не исчезает бесследно.

— Исчезает, — тихо ответил Анри. — Когда становится слишком больно.

Он посмотрел на лицо женщины на картине. — Иногда, чтобы выжить, человек должен уйти так далеко, что пути назад просто больше нет.

Жюльен медленно закрыл блокнот.

— Или же, — возразил он задумчиво, — пути остаются. Просто они меняют направление. Он бросил взгляд на Анри. — Может быть, эта картина — не зов назад, а знак вперёд.

Анри ничего не ответил. Он лишь ещё раз посмотрел на белую фигуру на полотне — такую тихую, почти хрупкую.

***

Габриэль приехал в поместье Мерсье ранним утром, когда первые птички начинали свое пение, а первые лучи летнего солнца согревало кожу. Колёса кареты глухо хрустнули по гравию — звук показался ему слишком громким для этого места, где когда-то каждый шаг был наполнен голосами, смехом, спорами... жизнью. Дом встретил его холодом. Слуга узнал его сразу. Поклонился — слишком поспешно, слишком осторожно.

— Месье Габриэль... — произнёс он, будто не был уверен, можно ли ещё так говорить. — Мадам... она в гостиной. Но... — он замялся, — мадам не велела беспокоить её.

Габриэль кивнул.

— Я подожду.

Он снял пальто сам, повесил его на спинку кресла и прошёл в гостиную. Мать сидела у окна, в тёмном платье, с книгой в руках. Свет падал сбоку, подчёркивая резкие линии её лица. Генриетта постарела. Не сильно — но достаточно, чтобы он это заметил сразу. Она не подняла глаз. Даже когда он остановился в нескольких шагах. Молчание затянулось.

— Здравствуй, мама, — сказал он наконец. Ответа не последовало. Она перевернула страницу. Медленно. Намеренно. Габриэль сжал челюсть, но сделал шаг ближе.

— Я приехал поговорить.

— Нам не о чем говорить, — холодно отозвалась Генриетта, не глядя на него. — Ты сделал свой выбор. Я — свой.

— Я не отказывался от тебя, — тихо сказал он. — Я отказался от жизни, которую мне навязали.

Тогда она подняла глаза. Взгляд был острым, колючим, почти чужим.

— Ты отказался от семьи, — произнесла она. — От имени. От долга. Её пальцы сжали книгу. — Ты опозорил нас. Ты ушёл, когда твой отец был болен. Когда ему нужен был ты, и твоя поддержка.

Это ударило сильнее всего.

— Я не думал..., — голос Габриэля дрогнул. — ...не думал, что все так плохо.

— Потому что ты больше не был частью дома, — резко ответила она. — Ты выбрал другую жизнь. Другую женщину.

Он медленно опустился в кресло напротив.

— Я выбрал любовь, — сказал он просто. — И я потерял её.

Генриетта усмехнулась — коротко, без радости. — Любовь. Она закрыла книгу. — А что ты знаешь о цене любви, Габриэль? О том, чем она заканчивается?

Он посмотрел на мать — по-настоящему посмотрел.

— Я знаю, что живу с этой ценой каждый день.

Между ними снова повисла тишина. За окном щебетали птицы.

— Я не пришёл обвинять тебя, — продолжил он мягче. — Я пришёл потому, что ты моя мать. Потому что, несмотря ни на что... я скучал.

Она отвела взгляд.

— Скучал, — повторила она глухо. — Ты даже не писал мне за все три года. Даже не приезжал после того как отец умер.

— Я боялся, — признался он. — Что ты не захочешь читать, что не захочешь меня видеть.

Это задело её больше, чем она ожидала. Генриетта встала, прошлась по комнате — её шаги были резкими, нервными.

— Ты разрушил всё, что отец строил для тебя, — сказала она, не оборачиваясь. — Мы хотели защитить тебя. Сохранить имя. Будущее.

— А я хотел просто быть счастливым, — ответил он. Она остановилась. Медленно повернулась. И в этот миг маска треснула.

— И где твоё счастье, Габриэль? — спросила она тихо. — Где она?

Он опустил глаза.

— Я не знаю.

Впервые за всё время в её взгляде мелькнуло что-то иное — не холод, не гнев, а усталость. Почти боль.

— Тогда, — сказала она после паузы, — возможно... мы оба проиграли.

Она подошла к окну, снова отвернувшись от него.

— Ты можешь остаться на ночь, — добавила она сухо. — Гостевая комната свободна. Но не жди, что всё будет как прежде.

Габриэль поднялся.

— Я и не жду, мама.

Он сделал шаг к двери, потом остановился. — Я всё равно рад, что приехал.

Она не ответила. Но когда он вышел, её рука всё же дрогнула, и книга соскользнула на пол, а глаза наполнили горячие слезы сожаление. Она прикрыла рот рукой и тихо выдохнула:

— Прости...Меня...

***

Элоиза сидела с Луи на мягкой, ещё тёплой от солнца траве у кромки маленького озера. Вода была почти неподвижной, лишь изредка по ней расходились круги от насекомых или лёгкого ветерка. Под старым деревом она расстелила плед — тень укрывала их от полуденного зноя, и воздух здесь казался спокойнее, тише, будто сам мир решил на мгновение замедлиться. Корзину с едой Элоиза поставила рядом и достала маленький полотняный мешочек с печеньями. Луи тут же протянул руки — его ладошки были ещё по-детски пухлые, тёплые.

— Мои! — радостно объявил он, прижимая печенье к груди. Элоиза тихо рассмеялась и погладила его по голове. Кудрявые каштановые пряди мягко пружинили под её пальцами.

— Конечно, твои, — сказала она нежно. — Ты у меня уже совсем взрослый мужчина.

Она смотрела на него долго, будто пыталась запомнить каждую черточку. И снова, как это случалось каждый раз, сердце болезненно сжалось: серые глаза, этот взгляд из-под чуть опущенных ресниц, линия носа... Всё это было слишком знакомо. Слишком родное. Как будто ты смотришь на него, — подумала она, и ком встал в горле.

— Вроде совсем недавно ты только родился, — прошептала она, почти себе. — А уже два с половиной года... Как же быстро ты растёшь.

Луи не до конца понял слова, но уловил интонацию. Он поднял на неё глаза.

— Мамочка... ты грустная?

Элоиза вздрогнула, затем мягко улыбнулась и притянула его к себе, обняв.

— Немного, мой хороший. Но это ничего. Мамочка просто очень сильно тебя любит.

Она поцеловала его в макушку, вдохнув его запах — тёплый, молочный, живой. Тот самый запах, ради которого она выдержала всё. Луи довольно заулыбался, уткнувшись ей в плечо.

— Я тоже тебя люблю, — сказал он просто, так, как умеют только дети, не зная, насколько сильно эти слова могут ранить и одновременно спасать. В этот момент к берегу медленно подплыли лебеди — белые, величественные, будто сотканные из света. Их крылья слегка задевали воду, оставляя за собой тонкие волны.

— Мама! — Луи вскочил, указывая пальчиком. — Птички!

Элоиза тут же взяла его за руку, удерживая рядом.

— Осторожно, солнышко. Это лебеди. Она присела рядом с ним. — Видишь, какие они красивые?

— Белые... — выдохнул Луи с восхищением. — Как облака.

— Да, — тихо ответила она. — Лебеди часто живут парами. Если находят друг друга — остаются вместе на всю жизнь.

Луи задумался, нахмурив лобик.

— А мы с тобой тоже пара?

В груди Элоизы что-то болезненно дрогнуло. Она присела перед ним, взяла его ладошки в свои.

— Мы с тобой семья, — сказала она мягко. — Самая настоящая. И я всегда буду рядом с тобой. Всегда.

Луи кивнул, будто это было чем-то само собой разумеющимся, и снова повернулся к воде.

— Мам, а у меня есть папа? Как в сказках которые ты мне читаешь?

Вопрос прозвучал тихо, почти небрежно, но для неё он был как удар. Элоиза на мгновение замерла. Сердце заколотилось. Она смотрела на озеро, на лебедей, стараясь собрать дыхание.

— Папа... — начала она осторожно, — Да, но...он далеко. И он очень хороший человек.

— Он меня видел? — спросил Луи, не отрывая взгляда от воды. Элоиза сглотнула.

— Нет, мой мальчик. Но если бы увидел — он бы тобой гордился. Очень.

Луи подумал, затем серьёзно кивнул.

— Тогда я вырасту большой. И найду его.

Она улыбнулась и крепче сжала его руку.

— Ты уже самый большой, — прошептала она. Элоиза сидела, прижимая сына к себе и подумала:

Господь, пусть он будет счастлив. Пусть его жизнь будет светлее моей.