4 глава.

Воздух в таборе после дождя не стал чище. Он набух влажным зноем, как губка, пропитанная запахами распаренной грязи, конского навоза, тлеющих углей и человеческой немытой немощи. Но сегодня к этой привычной вони добавился иной аромат - ожидания. Тяжелого, липкого, как смола. Ожидания *криса - суда старейшин. Грязь под ногами, блестящая от влаги, как чешуя больной рыбы, чавкала под босыми ногами детей, затихших необычной тишиной. Даже собаки притихли, чувствуя грозу не небесную, а человеческую.

Собрались под огромным, кривобоким дубом на краю стоянки - "под священным деревом", как шептали старухи, хотя святости здесь было не больше, чем в луже у колеса. Старейшины - три фигуры, вырезанные временем из черного дерева скупоты и непреклонных законов - восседали на обрубках. Их лица, изборожденные морщинами глубже таборных колей, были непроницаемы. Лишь глаза, мутные, как вода в застойной луже, отсвечивали тусклым блеском власти. Посредине, на куске дерна, брошенном прямо в грязь, сидел Милош. Его лицо - фреска боли и ненависти. Челюсть, перевязанная грязной тряпицей, съехала набок. Глаза, запавшие в синие впадины, горели лихорадочным огнем мести. Нога в грязных портянках была туго перетянута выше раны - алый цветок пробивался сквозь грязь. Он был живым обвинительным актом.

Радомира привели. Не силой. Его статус *рома, мастера, вора-удальца, еще что-то значил. Но вели - два его дяди, лица которых были каменными масками стыда и долга. Он шел, высоко подняв голову. Но эта гордость была хрупкой, как первый лед. Под смуглой кожей щек играли желваки. Глаза, обычно угли, теперь были черными дырами, втягивающими свет. Он избегал смотреть на Милоша. И на Наташу.

Она стояла чуть поодаль, в тени старой телеги с отсохшим колесом. Ее поставили туда - как вещь, фигурирующую в деле, но не имеющую голоса. Ее лицо… Оно было сплошным синяком. Левый глаз заплыл полностью, превратившись в лиловую щель. Губа, разбитая его ладонью, распухла, треснула, запеклась коркой темной крови. Рука, прижимавшая к груди рваный платок, дрожала мелкой дрожью, не от страха, а от шока, все еще гулявшего по избитому телу. Но взгляд. Ее единственный видимый серый глаз… Он не смотрел на старейшин. Не на Милоша. Не на Радомира. Он смотрел сквозь них. В пустоту. В то место, где когда-то была Таша. В этом взгляде не было боли. Не было ненависти. Было отсутствие. Полное, леденящее. Как будто душа уже ушла, оставив лишь оболочку, доживающую свой срок под дубом позора. "*Мархи", - шептали за ее спиной. "*Чорила пе баро дэвэл!" (Богохульница!). Она не слышала. Она была колодцем, вычерпанным до дна.

Суд начался без слов. Старший, дед Микола, чья кожа висела складками, как старая кора, лишь кивнул. Милош заговорил первым. Голос его, искаженный болью и злобой, вырывался хрипло, как пила по железу. Он живописал: свою невинность у ручья ("*Мэ глэдас пани, са!" - "Я брал воду, вот!"), наглость *гаджи ("*Вава чирил! Чорила пе манро мун!" - "Она кричала! Опозорила меня!"), и главное - предательство Радомира. Не просто удар. Не просто нож. А то, что Радомир, *ром, поднял руку на соплеменника из-за *гаджи, *мархи, которая публично назвала его животным.

"*Ле чорил пе ромнэ законы! Ле чорил ман! Ле… чинел ман пе дром амари!" (Он осквернил романские законы! Он осквернил меня! Он… резал меня на нашей дороге!). Каждое слово было ядом, аккуратно влитым в уши старейшин. Его золотой зуб блеснул в косом лучу солнца, как глаз хищной птицы.

Радо спросили. "*Со пхэнэс, Радомир?" (Что скажешь, Радомир?). Он стоял, сжав кулаки до хруста костяшек. Его челюсти работали, будто он пережевывал стекло. Он пытался говорить о чести. О том, что Милош "*дыкхьяс пе лэ, камас лэ!" (смотрел на нее, хотел ее!). Но слова вязли в горле. Потому что за каждым его словом вставал призрак ее крика: "*Хай мэрокэ!". И публичного удара, которым он ответил. Он защищал свою собственность, но осквернил ее публично своим же насилием. Его аргументы звучали пусто, как стук деревяшки по ржавому ведру. Даже его дяди опустили глаза.

Старейшины совещались шепотом. Их голоса были похожи на шуршание сухих листьев по камню. Время тянулось, как смола. Табор замер. Ветер стих. Даже мухи перестали жужжать. Наташа стояла неподвижно. Капля крови с ее губы упала в грязь у ног. Тихий *плюх*. Как последний удар сердца.

Дед Микола поднял голову. Его мутные глаза медленно обвели собравшихся. Остановились на Радомире. Голос старца был тих, но резал тишину, как нож пергамент:

"*Радо, чяво кэлдэраро. Ту чориян пе законы рромнэ. Ту чинеян Милош пе чири дром. Ту дыян бахт пе гаджо. Аквэла на аквэла." (Радо, сын котляров. Ты осквернил цыганские законы. Ты резал Милоша на нашей дороге. Ты дал счастье гаджо. Так не надо.)

Пауза. Глубокая. Радомир побледнел под смуглой кожей. Его ноздри раздулись.

"*Тэ дэс Милошэскэ тэро чиро граст. Тэро баро граст. Кала Пэтра." (Дай Милошу твоего серого коня. Твоего большого коня. Черного Петра.)

Ропот пронесся по толпе. "*Кала Пэтра!" - ахнули женщины. Конь был гордостью Радомира, его крыльями, его братом в ночных кражах. Отдать его - значит отрубить себе руку. Отдать Милошу - немыслимое унижение.

Радомир вздрогнул, как от удара плетью. "*НА!" - вырвалось у него, хрипло, дико. "*Чиро граст - манро! Милош - шукаро! На!"

Дед Микола даже бровью не повел. "*Аквэла. И… тэро гаджи…" - он повернул голову к тени телеги, где стояла Наташа. "*…мархи. Лэ - тэ мулэс пе законы амари. Нумай…" - старик сделал паузу, его беззубый рот скривился в подобие усмешки. "*…ле на лас тэ мулэс пе дром амари. Лэ - тэ джьял. Дур. Аквэла." (…нечистая. Она должна умереть по нашим законам. Но… - …она не должна умереть на нашей дороге. Она должна уйти. Далеко. Так надо.)

Не смерть. Изгнание. В чистое поле. Без пищи. Без воды. Без права вернуться. Почти верная смерть, но растянутая, отданная на волю дороги и воли *гаджийского мира, который ее уже отверг. Судьба хуже быстрой смерти для *гаджи в таборе? Возможно. Более унизительная для Радомира? Несомненно. Его вещь не была казнена им или табором. Ее выбросили. Как мусор. Значит, она и была мусором. И он, Радомир, держался за мусор. "*Чорил пе манро мун…" - прошептал кто-то в толпе. (Осквернил мою голову…). Радомир услышал.

"*Аквэла," - глухо проговорил Радомир. Слово вышло не добровольно. Оно было выдавлено из него всем весом закона, всей ненавистью толпы, всей неотвратимостью *криса. Он не смотрел на старейшин. Он смотрел на грязь у своих сапог. Грязь, в которую только что бросили его гордость и его право. "*Мэ дэва… Кала Пэтра…" (Я дам… Черного Петра…).

Дед Микола кивнул. Дело было решено. Закон торжествовал. "*Тэро гаджи… джьял астава. Пе дром." (Твоя гаджи… уйдет сейчас. На дорогу).

Толпа зашевелилась. Взгляды, колючие, как иглы дикобраза, устремились к Наташе. Ждали ее слез, мольбы, истерики. Ждали зрелища.

Она двинулась. Медленно. Как автомат с расшатанными пружинами. Не к Радомиру. Не к старейшинам. К своей телеге - вернее, к месту под колесами, где была ее "постель". Она наклонилась, игнорируя боль в ребрах, в лице. Подняла свой узелок - жалкий сверток из грязной тряпки, где было все ее богатство: еще один рваный платок, обломок гребня, горсть сухих ягод, украденных у Старой Марии. Она повернулась. Лицо-синяк было непроницаемо. Единственный видимый глаз скользнул по толпе. По Милошу, чья ухмылка сквозь боль была торжеством гадкого паука. По старейшинам - бездушным идолам закона. По Радомиру…

Он смотрел на нее. Впервые за долгое время - прямо. Его черные глаза были пусты. Ни ярости. Ни любви-собственности. Ни даже презрения. Пустота. Как в заброшенном колодце. Он проиграл. Все. Коня. Честь. Вещь. Теперь она была никем. И он был никем. В глазах табора.

Наташа задержала на нем взгляд. Всего на мгновение. В ее серой глубине, сквозь отек и боль, мелькнуло что-то неуловимое. Не упрек. Не жалость. Прозрение. Видение того, кем он стал - рабом тех же законов, что и она. Но его клетка была позолочена словом *ром. Ее - обмазана грязью слова *мархи. Суть - одна. *Аквэла.

Она не сказала ни слова. Не плюнула. Не поклонилась. Она просто развернулась и пошла. Прочь от телег. Прочь от кострищ. Прочь от вонючей лужицы таборной жизни. К дороге. К той самой *дром, которая была для них всех и божеством, и проклятием.

"*Жави, мархи! Жави дуре!" - крикнул вдогонку чей-то злобный детский голос. (Беги, нечистая! Беги далеко!). За ним - смешок. Другой. Женский визгливый смех. "*Дром тэ халяв ла!" (Дорога съест ее!).

Она шла. Прямо. Не ускоряя шаг. Не оглядываясь. Ее спина, тонкая, но не согнутая, была последним вызовом этому месту. Она шла через грязь, блестевшую, как миллионы глаз пресмыкающихся, к пыльной ленте дороги, уходящей в серую даль полей. Ее фигура, маленькая, избитая, в лохмотьях, растворялась в мареве поднимающегося от земли пара. Она не была героиней. Она была тенью, оторвавшейся от тела и уходящей в небытие.

Радомир стоял. Смотрел ей вслед. Пока она не стала точкой. Пока точка не исчезла. Толпа вокруг него заговорила громче, смеялась, обсуждая вероломство *гаджи и справедливость *криса. Милош что-то кричал ему, тыча пальцем в сторону загонов, где ржал его Кала Петр. Старая Мария подошла, тронула его рукав. - "Радо…"

Он не слышал. Он слышал только тишину. Ту самую тишину Таши, которая раньше царапала его изнутри. Теперь эта тишина обрушилась на него целиком. Глухая, абсолютная, как после взрыва. В ней не было даже эха ее шагов. Была только пустота. И в этой пустоте проросло что-то страшное, холодное, незнакомое. Не ярость. Ледяная, абсолютная ненависть. Ко всем. К Милошу. К старейшинам. К табору. К закону *Аквэла. К самому себе. И к ней. К этой тени, ушедшей на дорогу и унесшей с собой последние обломки его *бахт - счастья, которое было лишь обладанием, но теперь казалось единственным светом в кромешной тьме его души.

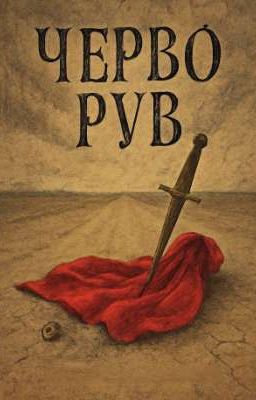

"*Манро…" - прошептал он беззвучно. Но слово повисло в воздухе мертвым грузом. У него ничего не осталось. Ни коня. Ни вещи. Ни лица. Осталась только *черво рув - черная кровь ненависти, медленно заполнявшая все пустоты. Он повернулся и пошел к своему горну. Мимо смеющихся. Мимо торжествующего Милоша. Мимо Старой Марии, чьи тусклые глаза увидели в его спине не человека, а идущий труп. Он шел, и каждый шаг отдавался в его черепе глухим ударом: "*Аквэла… Дром… Мула..." Закон. Дорога. Смерть. Или убийство. Теперь только это имело смысл. Он подошел к наковальне. Взял в руки тяжелый кузнечный молот. Холодное железо жгло ладонь. Он сжал рукоять. Костяшки побелели. Он поднял молот. Не для работы. Он смотрел на его тяжелый, тупой боевой конец. И видел в нем единственное оставшееся решение. Для всего. *Аквэла. Так надо.