3 глава.

Время в таборе текло не рекой, а вязкой лужицей под телегой - застаивалось, протухало, покрываясь пленкой серой плесени будней. Наташа стала частью пейзажа. Не своей. Притерпевшейся. Как лишайник на камне. Ее звали теперь не Наташа, а "*Радо чиряй" - "Радомирова вещь". Или просто "*Гаджи", с тем же презрительным шипением. Она научилась языку не через ласку, а через пинки и приказы: "*Пхабэл!" (Вставай!), "*Лас!" (Работай!), "*Чор!" (Вор!). Ее руки, некогда бледные, стали грубыми, в трещинах и ожогах от раскаленной меди, вечно в саже, въевшейся под ногти, как черная траурная кайма. Лицо потеряло остатки девичьей округлости, заострилось, кожа обветрилась, обретя цвет пыльной глины. Только глаза... Серые глаза не потухли. Они стали глубже. Холоднее. Как два колодца, в которые смотрели слишком долго и увидели на дне не воду, а лед. Она научилась молчать. Глотать унижения, как ту серую кашу из черпака. Но внутри, под слоем вынужденной покорности, зрела сталь. Тонкая, отточенная, как лезвие бритвы. "*На" (Нет) превратилось из вопля в тихое, неотвратимое решение.

Радомир чувствовал эту сталь. Она царапала его изнутри, как медная стружка под ногтем. Его обладание было полным, но... неудовлетворительным. Он владел телом, которое отзывалось на его прикосновения глухим, механическим трепетом. Он владел трудом ее рук у горна. Но ее "тишина" была крепостью, куда он не мог вломиться даже в пьяном угаре, когда его страсть оборачивалась звериной жестокостью. Он бил ее чаще. За пересоленный борщ. За слишком долгий взгляд в сторону дороги. За то, что она осмелилась вымыть лицо у ручья, когда он велел таскать воду. Каждый удар был попыткой разбить этот лед в ее глазах. Но лед лишь крепчал, отражая его искаженное яростью лицо. "*Чеха ту на дылыс, хэв?" - рычал он, тряся ее за плечи после очередного шлепка, от которого губа распухала синей виноградиной. (Почему ты не плачешь, девчонка?). "*Мэ камав ту!" (Я хочу тебя!) - и это "хочу" звучало как обвинение. Она молчала. Смотрела. И в этом молчании была такая пропасть, что ему хотелось заорать, завыть, как шакалу на луну. Вместо этого он глушил *пэлэм, горький, как желчь, пока сознание не уплывало в черную дыру.

Одним хмурым утром, когда небо висело низко, как грязная ватная простыня, а воздух был насыщен предгрозовой тяжестью, он велел ей идти к ручью за чистой водой для кузни. "*Пани лэш! На чикини!" (Воду бери! Не копайся!). Глаза его были мутны от вчерашней попойки, дыхание перегаром выжигало воздух вокруг.

Ручей журчал невесело, пробиваясь сквозь глинистый берег, унося с собой ошметки таборной грязи. Вода здесь была относительно чистой, прозрачной, как слеза ребенка, еще не познавшего табор. Наташа опустилась на корточки, погрузила ведро. Холодная влага омыла ее поцарапанные руки. Она замерла, глядя на свое отражение в воде, искаженное рябью. Усталое лицо чужака. Синяк под глазом, желтеющий по краям. Трещина на пересохшей губе. И глаза... Глаза, в которых копилась невыплаканная тоска и нерастраченная ярость. "Таша..." - шевельнулись ее губы беззвучно. Имя казалось чужим, как платье из прошлой жизни. Она провела пальцем по отражению, смазав черты. "*Мархи..." (Нечистая...) - прошептала она горько.

"*О да, хэв! Панро ромни жанэл, со ту лачхари дурьял" (Ох да, девка! Наша женщина не знает, что ты такая красивая издалека!)

Голос прозвучал сбоку, маслянисто-насмешливый. Наташа вздрогнула, как от удара плетью. Отражение в воде разбилось. Она подняла голову.

Милош. Он стоял на обрыве, чуть выше, заложив руки за пояс с серебряными пряжками, которые он так любил начищать до ослепительного блеска. Ухмылка обнажала золотой зуб - трофей или признак тщеславия. Глаза, узкие, как щели, скользили по ней с наглым любопытством, как по выставленной на продажу скотине. От него пахло дешевым одеколоном и конским потом, но не работой, а праздностью.

"*Дур, Милош!" - выдохнула она, вставая, стараясь прикрыть разорванный рукав. (Прочь, Милош!). Голос ее дрогнул, выдавая страх. Страх не перед ним, а перед тем, что увидят. Что доложит Радомиру этот змеиный язык.

"*На дур!" (Не уйду!) - он легко спрыгнул вниз, приблизившись. Его шаг был пружинист, хищный. "*Радо - бэлэ мурро. Ту джанэс?" (Радо - волк с больным зубом. Ты знаешь?) - он кивнул в сторону табора. "*Ле на жанэл, со кэрэл ту. Ле чи тэ дардава ту!" (Он не знает, что делать с тобой. Он только ненавидит тебя!). Слова, как отравленные иглы.

Наташа сжала ручки ведра до побеления костяшек. "*Чи мэ на тэро! Чи мэ на лэско! Мэ... мэ сом..." (Я не твоя! Я не его! Я... я...) - она запнулась, не находя слова... Свободная? В таборе такого слова не было для *гаджи.

Милош рассмеялся - коротко, как лай шакала. "*Сом? Ту сом мархи, гаджи!" (Я? Ты нечистая, гаджи) - он плюнул почти ей под ноги. "*Нумай... чиряй. И Радо чиряй на бахтали. Мэ камав ту. Мэ дэл ту... чирок." (Только... вещь. И Радомирова вещь несчастлива. Я хочу тебя. Я дам тебе... свободу). Он сделал еще шаг. Его рука, быстрая, как змеиный язык, потянулась к ее волосам, выбившимся из платка. "*Бэшэл пе манро васт!" (Сядь на мое место!) - прошептал он сладко-ядовито. - "*Камэв ту!"

Запах его одеколона, смешанный с похотью, ударил ей в ноздри. Отвращение поднялось комом в горле. Она рванулась назад. "*На!" - крикнула она, громче, чем намеревалась. Ведро выскользнуло из рук, с грохотом опрокинулось, чистая вода хлынула в грязь, смешиваясь с ней в серую жижу. "*Дур, шукаро!" (Прочь, собака!) - вырвалось у нее, голос сорвался на визг.

Милош не смутился. Его ухмылка стала шире. "*Бахтало чиряй на чирил авака!" (Счастливая вещь не кричит так!) - он кивнул на пролитую воду, на ее испуганное лицо. - "*Радо камала? Мэ дардав ле! Ле дардава ту! Ту камав ман, хэв? Ту камав ман..." (Радо любит? Я ненавижу его! Он ненавидит тебя! Ты любишь меня, девчонка? Ты любишь меня...). Он тянулся к ней снова, его пальцы уже почти коснулись ее руки.

Тень.

Она упала внезапно, огромная, сжимающая пространство. Воздух сгустился, пропитался запахом медной окиси, перегара и слепой, первобытной ярости. Наташа взглянула за спину Милоша - и замерла. Не от страха. От предчувствия бури.

Радомир стоял на обрыве. Как гора, сдвинутая с места. Лицо его было страшнее, чем в пьяной ярости. Оно было каменным. Бесстрастным. Только глаза... Глаза пылали. Не огнем, а черным, холодным пламенем озера из жидкого азота, выжигающего все живое. Он видел. Видел Милоша, тянущегося к его "вещи". Видел ее отпрянувшую фигуру. Видел опрокинутое ведро - символ неповиновения? Или знак чего-то иного? Он молчал. Но эта тишина была громче любого рева.

Милош медленно обернулся. Золотая ухмылка не слетела с его лица, но стала жесткой, как маска. "*Сар сэн, шуро?" (Как дела, кузен?) - бросил он, нарочито легко, но рука его инстинктивно потянулась к поясу, где за голенищем сапога торчала рукоять ножа.

Радомир не ответил. Он спустился вниз. Медленно. Каждый шаг отдавался глухим стуком в тишине, нарушаемой лишь нервным журчанием ручья. Он прошел мимо Наташи, не глядя на нее. Его взгляд, как шило, впился в Милоша. "*Со кэрэс авэда?" - спросил он тихо, хрипло. Голос был страшнее крика. (Что ты делаешь здесь?)

"*Глэдас пани, шуро!" Милош развел руками, изображая невинность, но пальцы его уже сжимали рукоять ножа. (Воду беру, кузен!) - "*Чири чиряй тэро опрял пани... пай чирил ле!" (Твоя прелесть пролила воду... и закричала!)

Радомир остановился в двух шагах. Его тень накрыла Милоша. "*Ту пхэнэс лэске: Мэ камав ту? " - прошипел он. Каждое слово падало, как камень. (Ты сказал ей: Я хочу тебя?)

Милош замер. Маска бравады дрогнула. Он почуял опасность - не драки, а смерти. "*На, Радо! На! Чоррила! Чири чиряй тэри..." (Нет, Радо! Нет! Врешь! Она твоя собственность...) - он сделал шаг назад, к обрыву.

Этот шаг стал искрой в порох. "*ЛЖЕШЬ, ШУКАРО!" - взревел Радомир, и каменная маска рассыпалась, обнажив бешенство. "*Ту дыкхьяс! Ту камас лэ! МЭ РРОМ! ЛЭ - МАНРО!" (Ты смотрел! Ты захотел ее! Я МУЖЧИНА! Она - МОЯ!). Он ринулся вперед, как разъяренный бык.

Милош выхватил нож. Короткий, кривой, с тусклым лезвием. "*Дур, Радо! На кэр!" (Прочь, Радо! Не делай!) - завопил он, но было поздно.

Радомир, казалось, не видел стали. Его кулак, каменный кузнечный молот, со всего размаху врезался Милошу в челюсть. Хруст кости прозвучал, как щелчок сухого сучка. Милош отлетел к ручью, рухнул в грязь, роняя нож. Кровь брызнула из разбитого рта, алой росой на серую землю. "*Мэ дава манге!" (Дай мне его!) - заорал Радомир не своим голосом, обращаясь не то к небу, не то к табору, откуда уже неслись крики, топот ног. Он навалился на Милоша, вырвал из его ослабевшей руки нож. Глаза его были безумны, полны черного огня уничтожения. "*Ту мардэс манро бахт! Ту камас манри чиряй!" (Ты убил мое счастье! Ты захотел мою вещь!).

Он занес нож. Искривленное лезвие блеснуло в тусклом свете.

"*Чинел ле, Радо! Чинел ле!" (Режь его, Радо! Режь!) - неслось из сбежавшейся толпы цыган. Женщины визжали. Мужчины подбадривали, сжимая кулаки. Это был священный ритуал - защита собственности, мужской чести. Кровь должна была пролиться.

Наташа стояла, прижавшись к мокрому глинистому склону. Она видела безумие в глазах Радомира. Видела кровь Милоша. Видела тупой восторг толпы. И в ее ледяных колодцах глаз что-то надломилось. Не жалость к Милошу. Омерзение. Глухое, всепоглощающее омерзение перед этим цирком крови, перед его звериным ревом "*Манро!", перед своей ролью "*чиряй, из-за которой сейчас убьют человека.

"*ХАЙ МЭРОКЭ!" - вырвалось у нее. Голос, хриплый, надтреснутый, как ржавая пила, перекрыл гул толпы. (ТЫ ЖИВОТНОЕ!).

Радомир замер. Занесенный нож дрогнул в его руке. Он медленно, очень медленно повернул голову. Его безумный взгляд нашел ее. Увидел не покорную вещь, а женщину, смотрящую на него с таким чистым, ледяным презрением, что даже его ярость на миг отступила, обнажив пустоту. "*Че...?" - прохрипел он.

"*Хай мэрокэ!" - повторила она тише, но отчетливо, глядя ему прямо в глаза. Капли дождя, первые тяжелые капли надвигающейся грозы, падали ей на лицо, смешиваясь с грязью, но не скрывая выражения. - "*Ту... чорил... манро... бахт..." (Ты... украл... мое... счастье...).

Это было слишком. Слишком для него. Слишком для толпы. Гул возмущения пронесся по рядам. "*Гаджи! Мархи! Чорил пе Радомыри мун!" (Чужачка осквернила голову Радо!).

Радомир вскочил. Оставил Милоша хрипеть в грязи. Шагнул к Наташе. Его лицо снова стало каменным. Но теперь это была глыба гранита, движимая слепой силой тяжести. "*Ту... пхэнэс... ман... хай мэрокэ?" - спросил он тихо, страшно тихо. (Ты... сказала мне... животное?).

Она не отступила. Подняла подбородок. Серые глаза встретили его черные. В них не было страха. Было освобождение. "*Хох" (Да).

Удар был страшен. Не кулаком. Открытой ладонью, со всего размаха, с хрустом челюсти. Она не закричала. Полетела назад, ударилась головой о глинистую землю. Мир на миг погас, потом вспыхнул искрами. Она лежала, глотая кровь и грязь, сквозь звон в ушах слыша его хриплый рев, обращенный уже не к ней, а к миру:

"*МЭ РОМ! ТУ МАНРО! АКВЭЛА! АКВЭЛА!*

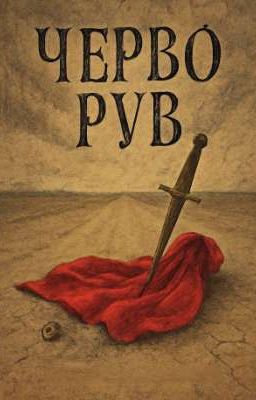

Дождь хлынул стеной, смывая кровь Милоша, слезы женщин, грязь с лица Наташи. Но не смывая слова. "*Хай мэрокэ". Оно повисло в воздухе, как запах озона после удара молнии. Предвестник бури, которая уже не могла не грянуть. Старая Мария, стоявшая чуть поодаль под навесом телеги, наблюдала за тем, как Радомир, как медведь в капкане, метался между своей "вещью" в грязи и поверженным соперником. Ее морщинистые губы шевельнулись беззвучно: "*Пе дром чирил... пе дром чирил дукх..." (На дороге кричит... на дороге кричит боль...). Она знала. Крик только начался. И он не умолкнет, пока не прольется настоящая кровь. Не Милоша. Не *гаджи. Кровь, которая навсегда окрасит Радомиров путь в черный цвет. *Черво рув.