Глава 1. Добро пожаловать в Эш-Гроув. 11

11. На тот момент я не смогла понять, что в Ясеневом парке такого классного. Обыкновенная неухоженную зона отдыха с редкими прохожими — бегунами да собачниками. Мы гуляли в тишине, слушая шелест ветра в кронах деревьев, пили кофе и на ходу ели сэндвичи. Эти сэндвичи были на вид полной фигнёй, однако на вкус оказались божественными. Либо в Ронни дремал талант невероятного повара, либо божественными их делал воздух: чистый, хрустальный, напоенный испарениями влажной после ночной грозы почвы.

Я не думала, что захочу вернуться в это место — совершенно обыденное и унылое. Однако, когда субботним вечером ноги по обыкновению понесли меня прочь из дома, я с удивлением обнаружила, что добрела до парка. Я побегала немного по тропинкам, сбрасывая накопившуюся за день энергию, а потом села под ясенем и вытянула ноги. Шумел ветер, падали влажные жёлтые листья. Зажглись фонари, разгоняя синеватые сумерки.

Вдруг в обволакивающем осеннем безмолвии раздался перелив фортепианных нот. Встрепенувшись, я выглянула из-за дерева. Взгляд заметался между стволов в поисках включившего музыку человека. Никого не обнаружив, я нехотя встала и отряхнула джинсы. Фортепиано звучало совсем близко, и я решила пройтись до этого любителя послушать музыку без наушников.

Тогда я и увидела его.

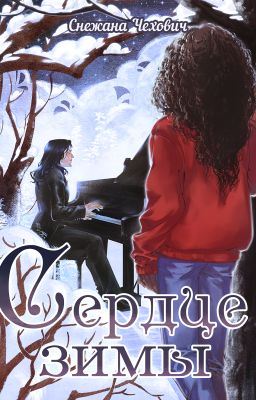

Он сидел за роялем — смутная чёрная фигура, едва различимая в зыбком полумраке позднего вечера. Одет он был во фрак, расшитый лоснящимися чёрными нитями по чёрному полотну, и его волосы тёмными волнами опускались на распрямлённые плечи. Глаза его были закрыты, а пальцы, унизанные массивными перстнями, скользили по клавишам и разбрызгивали музыку — тонкий перезвон высоких нот. «Откуда здесь рояль?» — подумала я, пробираясь вперёд между деревьями и обходя кусты. Съёмки какие, что ли? Под ногами шуршала палая листва, и я растерянно замерла, когда шорох сменился скрипом снега.

Вокруг цвела серебром безлунная зимняя ночь. Воздух будто светился жемчужным светом — совсем как в той книжке с синей обложкой под кожу. Рояль, на котором играл пианист, стоял подле белокаменной ротонды; увенчанная куполом и увитая заледенелыми розами, она походила на часовню, посвящённую холоду и мраку.

Я ничего не понимала.

Холод пробирался под худи, щекотал кожу, сдавливал рёбра. Ноги мёрзли в не предназначенных для зимы кедах. Пар вырывался изо рта серебристыми облачками. Я подняла лицо к небу; оно было чёрным, как крышка рояля.

— Эй, — позвала я, но мужчина не услышал меня. Его смеженные веки даже не дрогнули, и он продолжил играть арпеджио, наполняя тишину музыкой.

У него были красивые изящные руки пианиста — узкие кисти, длинные пальцы с ухоженными ногтями. Лицо его, молодое, холёное, но с грубоватыми чертами, казалось мне странно знакомым, и вдруг до меня дошло: я же видела эти черты в своём двоящемся отражении во время ночной грозы!

Завороженная сюрреалистичностью этой мысли, я молча наблюдала за тем, как он играет, и понятия не имела, что теперь делать. Музыка, холодная и далёкая, всё не смолкала. Будто во сне, не до конца осознавая собственные движения, я достала из заднего кармана джинсов телефон, посмотрела на дисплей. Сети не было.

Металлический лязг — звук, схожий с щёлканьем ножниц, — резанул слух.

Из темноты вышла балерина — будто вылепленная из снега, одетая в махровую от инея пачку. Балерина двигалась среди деревьев, вытягивая длинные белые ноги, вставая на пуанты, разворачиваясь и раскачиваясь. Лицо её закрывала мерцающая льдинками-кристаллами тяжёлая сетка, шевелящаяся в такт движениям.

Что происходит?..

Я смотрела на балерину и чувствовала не восхищение её идеальным балансом и чётко выверенным шагом, а отвращение. Изнутри поднялось тошнотворное воспоминание — о боли. Бесконечная боль в суставах, особенно — в ногах. Сорванные ногти. Постоянный голод — мой партнёр выхватывал у меня из рук еду и начинал орать, что бросит меня, если я стану жирной. Восторг в глазах матери, которая смотрела, как я, обливаясь потом и слезами, репетирую перед ненавистным мне зеркалом. Её разочарование, когда после очередного отказа в просьбе прекратить эти пытки я ударилась в истерику. Её осуждение, когда я, швыряя тарелки в стену, до хрипа орала, что больше никогда, НИКОГДА не пойду туда! Единственный раз, когда я кричала на собственную мать, но она, будто не слыша, не видя, не понимая, требовала перестать вести себя, как идиотка, и идти заниматься, чтобы снова не оказаться на вторых ролях.

Я тогда была готова сломать себе ноги, если потребуется.

Балерина протянула мне изящную белую, будто припудренную асбестом руку. Из темноты позади неё вышла ещё одна балерина, а потом ещё, и ещё, и они встали в ряд. Их раскрытые ладони выглядели так призывно. Гладкая алебастровая кожа, изящные тонкие запястья. Я силилась разглядеть лица сквозь сплетённые из металлических звеньев сетки, готовая, вспоминая книгу, увидеть на них отпечаток страдания. Но ведь я не в книге. В реальной жизни осень не сменится зимой за пару ударов сердца, не возникнет из ниоткуда рояль, не выйдут одетые снегом танцовщицы, слепые и безмолвные.

А потому принимать предложенную руку — ни одну из них — я не собиралась.

Сделав широкий, летящий шаг, та балерина, что вышла ко мне первой, исполнила фуэте. Её руки метнулись ко мне, впились ногтями в моё запястье. Не ногти — настоящие когти! Я дёрнулась в сторону, но в меня вцеплялись всё новые и новые руки: раздирали рукава и кожу, рвали сухожилия, царапали кости. Жгучая, нестерпимая боль хлынула к онемевшим пальцам и к локтям. С яростным остервенением я рвалась прочь из клетки белых рук и острых металлических когтей.

Будто со стороны я услышала собственный надтреснутый крик — не столько от боли, сколько от ужаса перед видом своих искорёженных в этой мясорубке кистей. Кровь, ошмётки кожи, мясо. Подгоняемая этим кошмарным зрелищем, я пиналась, кусалась, брыкалась — билась в истерике, надрывая горло надсадным воплем. Крик будто придавал мне сил.

Мы повалились в обжигающе-холодный снег, и балерина, невероятно тяжёлая, словно отлитая из железа, вцепилась мне в горло, погружая пальцы в плоть, разрывая её, а другая зубами вгрызлась мне в голень. Кричать я больше не могла — лишь захлёбывалась кровью, беспомощно суча ногой под нежные фортепианные переливы безразличного к моей агонии пианиста.

«Я умираю», — промелькнуло молниеносное осознание.

Я по-настоящему умираю.

На меня обрушилась беспощадная темнота, изуродованная багряными всполохами. А потом воздух хлынул в лёгкие, я дёрнулась в сторону и заорала.

Вскочив, я бросилась бежать, не оглядываясь и не соображая, куда бегу. От меня шарахнулся мужчина с бульдогом на поводке. Лишь когда в потёмках проступили знакомые очертания парковых ворот, я сообразила: снега больше нет, я снова в Ясеневом парке, бегу, как полоумная, и никто за мной не гонится.

Останавливаться было страшно — в спину толкало, подстёгивая, чувство опасности. Однако я заставила себя притормозить и, упершись ладонями в колени, попыталась отдышаться. Вот это меня накрыло. Знатно. Ни от спиртного, ни от травы я таких приходов не ловила.

Пальцы, ладони, запястья — всё было целым, но липким от крови. Я ощупала ворот худи — тяжёлый, напитанный влагой... кровью из моего разодранного горла.

В панике я принялась стягивать худи. Выпутавшись из него, я осталась в спортивном топе, какие носила вместо бюстгальтеров, и побежала домой, стараясь следить за дыханием и не рваться вперёд. Худи остался лежать у ворот бесформенной тряпкой.

Добравшись до дома, я взлетела по ступеням крыльца и осторожно открыла дверь. Коридор пустовал. Из гостиной струился тусклый аквариумный свет. Сколько же сейчас времени?

Я проскользнула в душ, сорвала с себя одежду, скинула обувь и залезла под обжигающе горячие струи воды. «Твою мать, твою мать, твою мать», — пульсировало у меня в голове, пока я стояла, обняв себя руками. Меня трясло — от холода и ужаса. К горлу подкатил ком, живот скрутило судорогой и меня вырвало.

Руки упёрлись в кафельную стену. По макушке била вода. Волосы липли к спине и плечам. Не знаю, сколько я простояла так, боясь пошевелиться — долго, наверное, потому что, когда я всё-таки потянулась к крану, чтобы закрутить его, затёкшие суставы отозвались неприятным покалыванием.

Надеть на себя то, в чём была в парке, я не смогла. Тщательно проверив одежду на предмет пятен крови (испачканные джинсы ещё можно объяснить месячными, но не топ), я затолкала её в корзину для грязного белья, завернулась в полотенце и принялась отмывать кеды от крови. Когда пальцы уже начали болеть, а кеды засияли первозданной белизной, я отнесла обувь к входной двери и босиком пошла в гостиную. Там я достала из навесного шкафчика початую, забытую Винус бутылку вина и приложилась к ней. Я пила из горла выдохшееся кислое вино и желала только одного: забыть всё, что случилось, как страшный сон.

Но это был не сон. И не галлюцинация. И не приход. Я ведь не шизофреничка и не наркоманка, такие вещи без предпосылок, не происходят. Ронни это имел в виду, когда говорил, что парк меня сожрёт?

Нет, Ронни бы так со мной не поступил. Не повёл бы в место, в котором живут какие-то чёртовы демоны.

Когда бутылка опустела, я убрала её обратно в шкафчик и, развернувшись лицом к гостиной, тяжело опёрлась руками о край кухонного стола. Взгляд блуждал по комнате, ни за что не цепляясь. Я ждала, когда вино подействует, и на меня накатит пьяное оцепенение, но моё взбудораженное состояние всё никак не сдавалось под напором выпитого.

Наконец, взгляд нашёл, за что зацепиться. За синее пятно — книгу, лежащую поверх полосатого пледа. В ярости я схватила её, открыла настежь окно и, размахнувшись, швырнула в темноту. Книга не виновата — не может быть виновата. Но я не хотела иметь ничего общего с историей о танцующих в зимнем лесу балеринах и с описанным на хрустких страницах злом. Пошло всё к чёрту. Померещилось мне или нет — плевать. Никаких фильмов про балет. Никакой фортепианной музыки. Никаких книг. На хрен, к чёрту!

Я захлопнула окно, скинула полотенце и переоделась в чистую, уютно пахнущую кондиционером для белья одежду. Завернувшись в плед и накинув его на голову, как капюшон, я сидела в кресле, смотрела перед собой в голубоватый от света аквариума мрак и боялась закрыть глаза. Вспомнились приснившиеся мне заморозки, сковавшие окна гостиной. Это не могло быть совпадением, значит, дело не в парке, но легче от этой мысли не стало. Я не чувствовала себя в безопасности. Если бы только можно было подняться к родителям, улечься между ними, как в детстве, и спокойно уснуть, зная, что меня есть, кому защитить!

Но я не могла себе этого позволить. Я уже не ребёнок. И родители не простят мне эту слабость.