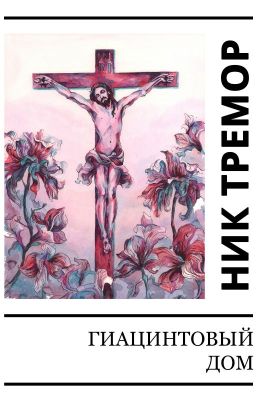

Гиацинтовый дом

Грязный универсал мчался по полыхающей песочной прерии, подскакивая на ухабах и сбивая совсем молодые стволы кактусов. За рулем — не менее горячий, чем жёлтый диск в небе, молодой парнишка неказистой внешности с зелёными глазами, искрящимися безумием. Он сидит с голым торсом, качает головой в такт орущему радио, курит последнюю сигарету, взятую у кассира заправочной станции, нагибается, чтобы отхлебнуть остывший кислый кофе, пытается разровнять помятую бумажную карту и рыщет из окна в окно в тщетной надежде разглядеть нужный ему объект — и все это делает одновременно, подобно танцору легко паря от одного дела к другому. Справа от него сник его приятель Мэтт, запрокинув голову на спинку разодранного кресла — ему давно осточертела эта дорога и единственное, чего желала измученная душа, так это отеля с кабельным телевидением, прохладной ванной и круглосуточной столовой. Он безотрадно жевал жвачку и давил себе на глаза, развлекая себя цветными фейерверками на черном фоне век. Когда Мэтт открывал их и видел перед собой телесного цвета потолок, а за окнами всю ту же бесконечную, совершенно мертвую пустыню, он делал глубокий вдох и опять закрывал глаза. На задних креслах лежала уставшая девушка, которая уже битый час пыталась уснуть, но тот, что сидел за рулём, конечно же, такой роскоши ей не позволял, поэтому она была вынуждена упираться взглядом в пыльное стекло и монотонное голубое небо, в котором не было конца точно так же, как не было его в пустыне. Пробили бой старинные часы, что лежали, упираясь в задние сиденья, в открытом кузове.

— Пять часов... — протянул Мэтт. — Пять часов...

— Ага–га! — подскочил на месте Пит.

— Зачем ты вообще взял с собой эти часы? — от скуки задала вопрос Анастасия. — Старые, тяжёлые, ещё и бьют по ушам каждый час. Какой в них толк?

— Время пронизывает все, детка! Тебя, меня, машину, и все–все–все! Время — это нити, связывающие полотно бытия воедино. Ты думала, как предки могут говорить с нами, как они не остаются в забытом прошлом? Их часть полотна тоже крепко увязана с нашим этими же нитками! Время не имеет свойства ни прошлого, ни будущего, ни настоящего — оно просто есть, понимаешь? — Пит обернулся на задние кресла, оставив машину колесить по её собственной воли, давя лишь изо всех сил своим изношенным мокасином на педаль. — А эти часы — ну разве они не отпад, а? Моя старушка сама не знает, откуда они взялись. Они просто лежали на чердаке, — теперь он повернулся к Мэтту, которому на часы плевать хотелось ещё сильнее, чем Анастасии. — Только представь их историю, чувак! Сколько всего они могут нам рассказать, если вслушаться в стук, в это тиканье, если...

— Следи за дорогой, — пробурчал Мэтт.

— Я таких обалденных часов в жизни не видел, — вернувшись взглядом на лобовое стекло, продолжал Пит. — Они нужны нам, чтобы не забывать про связь, про время, чтобы... — сигарета выпала из его незакрывающегося рта и прожгла резиновый коврик. — А-а, черт с нами! Да! Мэтт, там есть ещё кофе? Настя, будь добра, посмотри на карту, сладкий мой пряничек, мятная моя, мне все никак не справиться с этой штукой.

Пит грубо скомкал рукой карту и кинул на задние сиденья, после чего поднял с пола окурок и наклонился к Мэтту.

— Просыпайся, чувак, ты посмотри перед собой, ты посмотри, врубись в эту пустыню, чувак, ты же не видишь очевидного. И где зажигалка? Как там с кофе, кстати? — Пит потряс термос и гулко прорычал в пустующую тару. — Э-эх! Кофе — это кубинцы, черти, придумали. Они в трёх делах хороши: революциях, кофе и кокаине. Кокаин с революцией наши пресекают, а вот с кофе накладочка. А знаете почему? Тоже ведь наркотик, ну наркотик чистой воды — смола с дерева в Эдеме, того, где ещё запретные плоды росли. Кстати, Адам — полный дурак. Яблоки! У него такая Ева была, э-эх! Я бы её! У-ух! Когда родители сплавляли меня в Орегоне, там у деда на ферме развлечений никаких не было, ну так, куриц потолкать, камни в окна покидать, яблоки поворовать — скука, короче. Так вот там книженция, типа, детская библия, заветы всякие, и с иллюстрациями. И там была Ева, вся такая пышная, прикрытая листочками, но моя фантазия все разоблачала, о–о–х... Ну-у, персик, как там с картой дела?

Девушка медленно перевела взгляд с карты на окно и повертела головой. Карта в этом месте была бесполезнее болтовни Пита.

— Ты хотя бы примерно представляешь, где мы? — спросила она, разглядывая себя в грязное стекло заднего вида.

— Мы в пустыне, детка! Вы врубаетесь в это? Никаких указателей, машин и вонючих копов — одна большая, протяжённая дорога. Ты посмотри, может на карте есть что–то... — Пит достал из бардачка старый шариковый дезодорант и, открыв его, поставил на панель. — У-ух, ну и пекло!

За несколько часов езды машина превратилась в настоящую микроволновку, в которой сложно было даже дышать. Прерия грела отовсюду; сверху — нещадным солнцем, по сторонам и снизу — раскаленным рыжим песком. Сам воздух плавился от температуры перед глазами отчаянных ездоков. Мэтт каждые десять минут делал по глотку воды из двухлитровой бутылки, тем самым заливая постоянно возгоравшийся пожар внутри. Анастасия вымокла так, что её футболка охлаждала тело, взамен неприятно прилипая к коже. Из всех троих только Питу было плевать на жару — его она, казалось, только питала.

— Боже, убери нахрен эту штуку, — морщась от вони дезодоранта, перемешенного с кислыми тонам пота, попросил Мэтт.

— Это освежитель воздуха, чувак! Кто убирает из салона освежитель воздуха? Нам пытаются впарить маркетологи за бешеные бабки такую штуку, но-о! А! Смотрите, смотрите, вы видите это?

— Что там? — взволнованно подавшись вперёд, спросила Анастасия. Но на горизонте не было ничего кроме пустоты.

— Это — свобода! Пол, потолок — одно дерьмо! Мы — это долбанные птицы, стервятники, а, Мэтт, — Пит пихнул его локтем, от чего тот раздраженно скрестил руки. — Осталось найти падаль, да! Как думаете, Люцифера падалью называть можно? Он ж упал, и этот, Икар, он тоже вжиу — прямо в бездну, или куда там. Кто из вас читал древних греков? Отпадные были ребята. Оливка моя, как там с картой? — Пит на мгновение развернулся. — А-а плевать! На карте такие места не помечают. На сколько у нас хватит провизии лучше скажи, ягодка.

— Дня два, — пожала плечами девушка, бросив быстрый взгляд на сумку с продуктами. — Только не забывай, что до ближайшего поселения нам катить, как минимум, половину дня. И бензина только на пару сотен миль.

— Слушай, Пит, — потягиваясь в кресле, пробудился Мэтт. — Это все круто, но какого черта мы делаем? Через пять дней мне уже надо быть в Сан–Франциско, а я катаюсь среди мертвой долины в поисках... В поисках чего–то несуществующего. Я согласился на эту авантюру только потому, что ты мне божился о чем–то великом, и потому, что я был пьян. В результате — ничего. Одни потери, как времени, так и денег. Какого хрена, Пит? Ты мне можешь толково объяснить, что мы здесь забыли?

— Чувак! — вскричал Пит, напугав Анастасию на задних креслах. Его всего распирало; Мэтт успел пожалеть о том, что завёл этот разговор — его слова взбудоражили и не без того возбужденного приятеля. — Я же говорил тысячу раз: гиацинтовый дом! Мы ищем гиацинтовый дом! Это последнее прибежище всех достойных стопщиков. В этот дом ведут все свободные дороги, ну-у, чувак! — Мэтту подумалось, что Пит сейчас в буквальном смысле взорвётся. — Я тебе столько расскажу, столько, что ты сам все поймёшь. Только глотку надо освежить. Настенька, огонь мой, душенька, протяни жаждущему бутыль скотча, любовь моя, закат мой.

Достав из сумки бутылку дешёвого скотч–виски, девушка лениво протянула её неугомонному Питу. Выхватив бутыль своей жилистой рукой, Пит впился в горлышко и обсосал её так, словно она была сделана из вкуснейшего леденца.

— Да-а, вот теперь отпад! — Пит положил бутылку между ног и заёрзал на кресле. — Впервые я о нем услышал от одного наипрекраснейшего хоббо, с которым мне довелось пересечься в Иллинойсе. Мы тогда сидели в провонявшем углём вагоне и, скинув ноги на ветер, любовались изумительными звёздами. Бутылочка отменного коньяка, буханка хлеба и консервированная рыбка в нежном томатном соку, э-эх... Что ещё для счастья нужно? Так он мне и рассказал про этот дом. Типа, существует загадочный гиацинтовый дом, который находится где–то среди долины смерти, и куда в конце концов приходят все стопщики, неважно, северяне или южане — все дороги ведут к этому дому, так он сказал. Сам он, правда, никогда его не видел, ну, наверное, его время ещё не пришло. А наше — да! Мы найдём этот чудеснейший дом. Я прямо чувствую, вот–вот, ещё немного...

— Мы что, ищем мифический дом, о котором ты услышал от какого–то хоббо? Ты серьёзно? — усмехнулся Мэтт, коря себя за простодушие, по которому он согласился поехать.

— Не какого–то, его звали Сэмом, отличный был мужик. Дом — это реальное предание, чувак, можешь мне не верить, но если ты меня уважаешь, если ты хоть когда–то меня уважал — просто доверься. Я чувствую, что мы на верном пути.

— А что о нем ещё известно? Как он выглядит и где примерно должен находиться? — спрашивала Анастасия, постукивая ногой о прибитую гвоздями дверь. Её тошнило и одолевал сон, размягчая голову вместе с мыслями.

— Известно ещё много чего, а как он выглядит, это мы уже сами поймём, когда наткнёмся. Да-а... Я вам ещё не рассказывал про одного дико крутого кошака? Я выпивал в Нью–Йорке, в харчевне, где разливают лучшее в мире пиво. Когда мы приедем туда, В Нью–Йорк, я обязательно вас свожу — вы должны попробовать. Название только не помню, зато дорогу знаю на зубок. Могу совершенно спокойно дойти вдрызг пьяным и потом ещё вернуться в отель. Думаете, брехня? Хрен там! Вы спросите толстого Вуда, он там барменом работает — все расскажет. Да! Ну... — Пит вгляделся в горизонт, пытаясь понять, гора то ли была или взгромоздившийся среди пустоты индустриальный городок, которым Америка была истыкана вдоль и поперёк. — Укуси меня за ухо, если мы сейчас наткнёмся на город! Настенька, посмотри на карту, может... А-а, горы — ну слава богу! Я уже было думал, что мы не туда гоним. Мэтт, не спать, чув–а–к, — Пит растряс приятеля и тот выплюнул в окно жвачку, начинавшую терять своё главное свойство эластичности. — Я выпивал с гастарбайтером, его звали... Звали Кочергой, да! Я точно не помню, почему, вроде нос у него был с громадной горбинкой.

— При чем тут кочерга–то? — спросил Мэтт, убирая с панели не в меру душистый дезодорант Пита.

— Хрен его знает, чувак. Может, ну, кочерга же на конце изогнута, а может потому, что этому коту по носу треснули ей, ха–ха. Такой мужик был — заболтаешься. Знал про восточные дороги больше, чем я про свою пятерню, — Пит снял правую руку с руля и показательно выставил свои пять пальцев. — Он развозил рыбёху всякую и частенько подбирал по пути стопщиков. И однажды ему попался хиппарь, ну такой, знаете, насквозь пропитанный кислотой, который всю дорогу до Ричмонда толкал про этот самый дом! Верите? — обернувшись, вопросительно воскликнул Пит. — Типа, раньше там стоял священный храм индейцев, или форт, я точно не помню, э-эх, трава убила память... Потом этот форт, в общем, храм — его того, снесли. И построили буквально на кости гиацинтовый дом. Хиппарь говорил, что это дом обжили призраки индийцев, и что стоит он на самой священной земле.

— Хиппарь, хоббо... А от каких–нибудь серьёзных источников ты слышал об этом месте, или все–таки прочитал в туалетной кабинке?

— Мэ–эт, старина! Они — это голос дорог. Если ты даже им не веришь... Знаешь, что мой отец постоянно повторял? Если достаточно верить, то даже грязь фасолью покажется — так он говорил. А потом он пальнул себе в живот из охотничьего ружья.

— Ты говорил, что дом вовсе стоит на обочине, — припомнила девушка, прочесывая глазами карту.

— Детка! Обочина — это метафора. Одно из значений этого словечка — окраина. А окраина происходит от края! Да! Край всего, абсолютный конец... — Пит воодушевленно отхлебнул скотч. — С древнегреческого, край — это берег. Берег! Ну разве не романтично, а, киска моя? К этому месту пребывают волны — токи вселенского бытия, да... Э-эх! Вот найдём мы его, когда найдём, вот тогда...

Анастасия стянула с себя футболку и легла на спину, ловя на своей влажной груди прямые солнечные лучи из окна. Музыка из радио все чаще перекрывалась шипением, от чего песни становились одной шумовой отрыжкой. Мэтт сделал потише и надвинул на лицо кепку «GASOLINE», перенося себя за многие мили от этого адского котлована.

— И чего ещё расскажешь об этом доме?

— Много чего, у-у, — Пит, увидев в зеркало заднего вида обнаженное тело девушки, ударил кулаком по панели и присвистнул, — какая курочка! Жарить — не пережарить. Джим, чертяга, Моррисон написал даже песню об этом доме, ну, вы должны её знать. А ещё я слышал откуда–то стих, с таким ритмом, типа, один — два, один — два... Гиацинтовый дом, истина в нем... Что–то там, прибежище бедных, э-эх, не помню, память совсем дурная, — он постучал себя по голове. — Главное, главное знаете, что? Главное — это то, что он есть. О-о! — Пит вкрутил погромче радио. — Врубайтесь в белый шум, котята! Где–то слышал, что помехи — это звуковые туннели в иные миры, и что через них с нами могут говорить мертвые. Звук вообще странная штука, да... Ну, слышите чего? Во–во, слушайте, Мэтт, чувак, — судорожно растряс его Пит, — слышишь? Слышите? Могу чем угодно поклясться — я слышал оттуда «молитесь Господу»! Черт! Бог на радио! Знаете, что это означает? Что Бог — мертв! Gott ist tot.* Анастасия, река моя, ты же читала Ницше, да? Вот тебе и доказательство, вот тебе и подтверждение, самое что ни на есть подтверждение правоты этого чувака.

— Выруби ты это дерьмо, — пробурчал Мэтт и сам вырубил радио. Пит отхлебнул скотч.

— Бог трансцендентен, так что это ничего не доказывает, — сказала Анастасия, переворачиваясь набок. Тошнота волнами накатывала и отплывала от неё.

— Транс чего? Бог есмь внутрь нас, вот в этом я чертовски уверен. Да!

Часы били шесть, семь, восемь, а Пит все не отжимал ноги с педали и всматривался в пустующий горизонт. Когда начинало темнеть, он остановился, чтобы заправить машину, и Мэтт, уловив момент, сходил в туалет, после чего лёг в обнимку с уснувшей Анастасией. Подкрепившись бутербродом с сыром, Пит прилично отхлебнул скотча и погнал дальше, не сводя уставших глаз с синего звёздного неба и бесконечных песков. Сон и алкоголь разморили его, поэтому от дневного задора осталась лишь былая тень, однако он все равно чувствовал себя воодушевленным и полным сил. Прохладная американская ночь приятно дула из окна, освежая и обновляя как тело, так и ум; привычная путаница мыслей в голове Пита скручивалась в один клубок и шла на дно, вытесненная с палубы созерцанием. К безумию в глазах прибавлялись синие языки пламени, его охватывало лёгкое волнение, образ гиацинтового дома дразнил разум. Он ни на секунду не сомневался в подлинности этого мифа и в том, что сможет обнаружить его. Ни Мэтт, ни Анастасия не знали того, что Пит горел этой идеей уже несколько лет, как только впервые услышал про дом от хоббо. И если бы знали — ни за что бы не согласились поехать, потому что чем дольше семя идеи нежится в молодой земле разума, тем глубже оно пускает свои корни. Теперь едва ли обстоятельства могли выкорчевать её. Никаких «или» — он найдёт его вопреки всему.

Пит колесил по пустыне кругами, самовольно поворачивая в любое направление. Пока не стемнело окончательно, он читал Керуака, держа книгу за рулём; потом он отбросил её на сиденье справа и вернулся к своему скотчу, чтобы согреться физически и метафизически. Белоснежны шар одаривал пустыню своими холодными тонами ночи. Пит тихонько взвыл, глядя на полную луну — животная натура брала вверх над утомлённым человеком. Разум терял контроль, тело начинало поддаваться чувствам и инстинктам. Он ощущал себя безгранично свободным, открытым для мира, и очищенное, ничем не обременённое бытие вливалось в него. Он видел: здесь больше нет никаких дорог. И никогда их не было — лишь одно «место». Будучи подростком, он мечтал к чему–то когда–то прийти. Сейчас же к нему пришло осознание, что нельзя никуда «прийти», ибо он уже «находился».

— Да... — прошептал в святом благоговении Пит и пригубил в страстном поцелуе бутылку.

Часы пробили двенадцать. Он остановил машину и, выйдя наружу, вскинул руки к смолистому небу, усеянному серебристыми звёздами. В ответ они замерцали. Почувствовав абсолютное единство со вселенной, он упал на колени в песок и заплакал. Мимо пробежал тёмный скорпион, неся в себе смертельный яд. Будь он человеком, обязательно в конечном итоге погиб бы от своего же яда, потому как людей убивает то, чем они обладают. Материя или мысль — все приводит к одному. Каждый человек сам себе палач, будь он хоть трижды царь; пред лицом природы все равны, а именно в самоистязании заключается природа человека.

Первой пробудилась Анастасия. Непонимающе протирая слипшиеся глаза, она смотрела через голову храпящего Мэтта на лобовое стекло. Пит крутился на кресле и что–то бурчал себе под нос. Пролежав без движения ещё несколько минут, концентрируя разум на хриплом храпе, Анастасия осторожно поднялась и переместилась на переднее сиденье, прихватив из сумки бутылку с водой и последний бутерброд с сыром.

— Доброе утро, цветочек мой, — Пит бойко приобнял сонливую девушку, ещё не до конца прорвавшуюся через пелену забвения. Она в ответ улыбнулась и открыла бутылку воды.

— Ты всю ночь не спал?

— Высплюсь на том свете, пончик. Дорога не ждёт. А ты как поспала? Что снилось? Кстати, тут где–то... Посмотри в бардачке, я вроде прихватывал с собой ловец снов. Только забыл, куда его положил. Память! Память совсем никуда.

— Почему пончик? — нежно–разморенным тоном спросила девушка.

— Потому что твоя кожа как сладенькая глазурь, а внутри ты мягкая и сочная, — облизывая губы, ответил Пит. — Э-эх... Скажи, мы когда–нибудь ошибались, следуя зову своего сердца?

— Не думаю, — откусив часть бутерброда, произнесла с набитым ртом Анастасия. Она заботливо протянула бутерброд ко рту Пита и тот впился в него, как тигр впивается в свою добычу. — Сердце — это же чувственное, центр эмпиризма. То, что исходит от него, просто не может попадать под оценочные суждения. Не верно и не ошибочно; оно просто есть и все. Я так считаю, по крайней мере.

— Какая ты у меня умная, малышка, — Пит потрепал Анастасию по голове.

За окном светало, но солнце все ещё не поднялось из–за верхушек отдаленных гор. Свежий воздух последние часы приятно охлаждал лёгкие; вскоре он раскалится и станет плавиться от нещадного солнца. Пустыня не преподносила ничего нового — все та же рыжая пустота, кактусы и одинокие катуны, бесцельно катающиеся среди одного большего ничего.

— Я верю тебе, — повернув голову к Питу, уверенно сказала Анастасия. — Или, скорее, в тебя.

Пит благодарно поцеловал её в губы. Часы пробили девять утра, на задних креслах закряхтел Мэтт. Анастасия попыталась поймать какую–нибудь радиостанцию, однако на всех волнах держалось лишь одно шипение.

— Ты не голоден? Хочешь, я поведу. Тебе нужно отдохнуть.

— Я в порядке, — усталым, но в то же время твёрдым голосом произнёс Пит. — У тебя под попкой Керуак. Достань–ка, душенька.

Анастасия послушно достала книгу из–под себя. Это была поношенная, с загнутыми корешками книга в твёрдом переплёте зеленого цвета и позолоченной надписью: «В ДОРОГЕ». Пит таскал её всюду, где только можно, в карманах, руках, багажах — он скорее забудет о еде, чем об этой Библии битников. Сколько раз он её перечитывал — одному Большому Брату известно, однако, несмотря ни на что, она каждый раз будоражила его больной ум по–новому, ни на каплю не теряя своей свежести.

— Зачитай своим сладким голоском, — попросил Пит.

— С какой страницы?

— С любой. Просто открой и читай.

— Хоть Джин и был белый, в нем жило что–то от мудрого и усталого старого негра, иногда появлялось что–то похожее на Элмера Хассела, Нью–Йорского наркомана, да, в нем это было, но только это был такой железнодорожный Хассел, Хассел — бродячий эпос, пересекающий страну вдоль и поперёк каждый год, на юг зимой, на север летом, и только потому, что у него нет такого места, где он мог бы задержаться и не устать от него, и потому, что ехать ему больше некуда, кроме как куда–то, он продолжал катиться дальше под звёздами... — читала Анастасия, и её голос переплетался с тихим шепотом «Да...» Пита. — И звезды эти, в основном, оказывались звёздами запада.

— Да! — громко воскликнул Пит. — Настенька, смотри, вон, туда, — он судорожно тыкал в лобовое стекло указательным пальцем, тряс девушку и трясся в лихорадке сам. — Да-а, вот он, дом, да! Да! Я же говорил, а? Детка, дороги никогда не врут!

Пит расцеловал всполошённую девушку и, обернувшись на задние кресла, закричал:

— Мэтт, чувак! Мы нашли его! Мы нашли дом!

Разбуженный Мэтт несколько раз выругался и поднялся. Застигнутый врасплох, он не понимал, что, черт подери, происходит; Пит визжал, прыгал, скакал, бил по панели и выкрикивал проклятия, Анастасия заворожённо смотрела вперёд и не верила своим глазам — вдалеке, среди пустыни, действительно стоял деревянный дом.

— Это... это правда он? — шептала девушка в искреннем удивлении. Улыбка на её лице росла по мере приближения к дому.

— Да! Да! Да! Это он — гиацинтовый дом! Тысяча чертей! Fils de pute!* Мэтт, чувак! А-а! Чуваки, мы нашли его! Вот он, прямо перед нами, во всей своей стройной красоте!

— Спокойно, — пробормотал Мэтт, протискиваясь между приятелями. — Откуда вы знаете, что это именно он?

— Как! Мэтт! — брызжа слюной, закричал в негодовании Пит. — Это же просто очевидно! А-а, э-эх! Выпьем за это, братья и сестры, выпьем же за... За... А, к черту! Пьём!

Пит вылакал одну треть от оставшегося скотча и резким движением всунул бутылку в руки Анастасии, задев макушку Мэтта и расплескав немного горючего. Затем он взял Керуака и начал трясти книгу перед собой, и настолько вошел в святую экзальтацию, что потерял дар речи — теперь он мог лишь нечленораздельно мычать, выкрикивая своё привычное «Да!». Мэтт махнул на него рукой и вернулся на задние кресла. Анастасия осторожно отпила скотча, опасаясь, как бы алкоголь не затуманил ей голову, и протянула бутылку Мэтту.

Пит вдавливал педаль в пол. Ему не терпелось добраться до дома, и старенький универсал скакал по равнине подобно кляче подвыпившего ковбоя. Не пристегнутый Мэтт подскакивал вплоть до потолка, Пит скакал вместе с ним, но уже больше по собственной воли. Он не мог поверить в то, что они нашли его. Никто из них не мог.

Машина остановилась прямо перед дверьми, её полностью окутало облако песочной пыли. Пит выпрыгнул наружу и заверещал, ничего при этом не видя. Облако рассеялось; возле них стоял обычный, с виду крепкий деревянный дом белого цвета. Таких полным полно, к примеру, в Техасе — выполненные в классическом стиле, они не притязательны и отлично выполняют функцию ради которой их и возводят: функцию надёжного крова, ни больше, ни меньше. На открытой узкой веранде находились две клумбы с выцветшими искусственными гиацинтами кроваво–бордового цвета. Миллиметровый слой пыли на ступеньках сразу же ясно дал понять, что в этом доме уже давно не было гостей.

— Да! Да! — вопил Пит, поднявшись на веранду. — Это же гиацинты! Смотрите! Да! Это именно тот дом, про который я и говорил!

Анастасия сдула пыль с цветков и закивала. Мэтт начал громко чихать, и каждый его чих сопровождался восклицанием Пита.

— Похоже, мы единственные придурки, которые решили найти этот дом, — проведя пальцем по доскам, проговорил Мэтт. Палец окрасился в серый. — Здесь уже сотню лет никого не было.

— Давайте зайдём внутрь, — предложила Анастасия и растрясла обвороженного Пита, застывшего на месте с раскрытым ртом.

Дверь оказалась открытой. Пит влетел внутрь первым, следом за ним Анастасия и Мэтт. Внутри дом был ещё проще, чем снаружи: одинокий кедровый стол, три стула, слева застеленная кровать и над ней распятие. Из круглого окна сверху столп света ложился прямо на середину стола, обличая витающую в воздухе пыль; ещё одно окно находилось справа и два возле двери. Ни чердака, ни подвальных помещений — больше в этом доме не было, ровным счётом, ничего. Но и этого хватило, чтобы зачаровать впечатлительного Пита и заставить его припасть ниц к скрипящим доскам. Несколько раз поклонившись, он вздернул руки и горячо произнёс:

— Benedicte!*

Мэтт, обойдя Пита, подошёл к столу. На нем лежала заправленная трубка.

— Пахнет травой, — обнюхав её, заключил он.

— Это похоже на трубку мира, — заметила Анастасия. Пит тут же подскочил и выхватил трубку из рук ничего не подозревавшего приятеля.

— Да! Да! Это же та самая трубка мира, о которой говорил хиппарь! Знаете, чем она заправлена?

— Табаком? — усмехнулся Мэтт.

Пит посмотрел на него так, словно Мэтт превратился в ужасающего кракена.

— Чуваки... У меня столько всего есть вам рассказать, столько всего...

— Я голоден как гак, поэтому отложи свои истории до того момента, пока я не сяду за этот пыльный стол с едой.

Мэтт на мгновение исчез в дверях и вернулся обратно с сумкой, в которой хранилась провизия. Бросив её перед столом, он начал выкладывать продукты, попутно прикидывая, насколько здесь осталось. В это время Пит принес громадные часы из кузова и поставил их в углу.

— На кой хрен их–то притащил? — подняв голову из сумки, задал риторический вопрос Мэтт. Анастасия взяла из машины свою футболку и, возвратившись, протерла ей стол.

— Время, чувак, чтобы познавать время, — неубедительно ответил Пит.

— Насчёт времени я не уверен, а вот эту баночку фасоли я сейчас точно познаю, — открыв одну из пяти банок фасоли в томатном соусе, Мэтт аппетитно облизался. Все трое уселись за стол; Анастасия наломала треть буханки черствого хлеба и поровну раздала между мужчинами, оставив себе самую малую часть — после такой дикой тряски в машине ей не особо хотелось есть.

— Ну, чего ты там хотел нам поведать? — с наслаждением жуя фасоль, спросил Мэтт. Пит вспыхнул.

— Так, так, с чего бы... А! Да! В... семьдесят втором меня повязали, конкретно так повязали вшивые копы за... Нет, короче! Была одна заварушка в Джорджии, где я погорел на одной лаже... Мы там с Рэем, одним отбитым котярой, толкали небольшую контрабанду техники, так, по мелочи, и нас типа попытались повязать, но мы всю технику сбагрить успели, так что, по факту, они оказались на сушняке. Вы ведь знаете наших копов, эти вонючие псы не долго парились по этому поводу и повесили на нас какой–то левак, за который мы отсидели с Рэем полгода. И там, в тюряге... Там я много с кем познакомился, но самым интересным чуваком оказался один индеец, засаженный за продажу опиума. Прямо реально такой индеец, краснокожий и безэмоциональный, весь такой, ну, индеец. Врубаетесь? И мы с ним круто так закорешились. Он много всякого рассказывал, я уже сейчас толком и не вспомню, но вот про эту штуку, — Пит поднял трубку, — про эту малышку я все помню. В общем... Отец солнце переспал с первой бабой, ну, аналогом Евы. Эта баба родила от него сына, Яже, который сиял как лампа. Может, брехня, но мне так Большой Дождь сказал — так звали того индейца. И она типа вернулась в дом, где гуляла пьяная от пива компания мужиков, а тогда кроме пива ещё ни хрена не было, она спросила: чей это сын? Чувак, который сидел ближе всех ответил, что его, и обрезал пуповину. Потом другой сказал, что это он — его отец, и оторвал ребёнку ногу. Ну и так пошло поехало, и теперь у каждого племени есть кусочек Яже — наркотической лианы. Как он мне сказал, скуривая её, индейцы переносятся в мир духов и все такое.

— Поехавшие, — прокрутил головой Мэтт.

— Довольно жесткая легенда, — сказала Анастасия, представляя описываемую картину в реальности и ставя себя на место матери. На моменте, когда ребёнка в её голове стали раздирать, она поморщилась.

— Зато запоминается! Да и метафоры, детка, метафоры — она вся из метафор. А вместе это одна большая метафора на фо–то–син–тез. Индейцы, эти чуваки, они ведь дураками не были. У них головы варили что надо, и сейчас варят. Коли что случится с миром, вот увидите, они — это единственные, кто спасутся, — проглотив хлеб, Пит добавил: ну и ещё католики, потому что у них отпадные госпелы.

— Окей, с этим мы проясняли. А теперь скажи нам, в чем фишка этого дома? Ради чего мы сюда тащились?

— Мэтт, старина! Как ты не можешь врубиться, как ты не можешь... Да вот же, вот, ответ прямо перед твоим носом, — разводил руками Пит с лицом, полным отчаяния.

— Чего? Дом как дом. Или мы ради этой трубки сюда ехали?

— До этого дома добираются только избранные, чувак, только самые достойные бродяги.

— Оно и видно, — усмехнулся Мэтт.

— Гиацинт, кстати, этот цветок — вы знаете, почему его так называют?

— Зефир из ревности сменил траекторию полёта диска Аполлона и отсек голову Гиацинту, самому прекрасному юноше на свете, — рассказала Анастасия. Пит закивал.

— Только я слышал, что это был Борей, ну да ладно, какая разница, да... К чему это нас приводит?

— К рождению прекрасного из трагедии?

— Да! В точку, моя сладкая! Учись у этой кисы варить, слышишь, Мэтт? Рождение прекрасного из трагедии. Но вот что действительно интересно: аполлоническое начало, так скажем, оно ведь имеет заведомо, или, хочешь, Мэтт, априори, светлые истоки. А тут — бац, и рождение из трагедии. Как так? Инь Ян, чуваки, все переплетено: в аполлоническом начале присутствует дионисийское, а заключается оно... Заключается оно в фундаментальном положении, то есть, в эскапизме, побеге от проклятой безысходности, от реальности посредством чертового искусства! Да! Рождение прекрасного из трагедии — выжгите у меня это на лбу!

— Ничего тебя понесло, — улыбался Мэтт. — Ну давай, философ, скажи мне, ответь на вопрос бытия: какого хрена мы тут забыли?

— Тебя разве это все не впечатляет? — заступилась за потерявшегося Пита Анастасия. По правде говоря, Пит сам не знал, зачем; он не спрашивал себя, он просто делал. — Сам факт того, что этот дом действительно существует, здесь, среди мертвой пустыни?

— Я впечатлён, — откинувшись на спинку стула, сказал Мэтт. — Что дальше? Мне станцевать буги–вуги?

— Какой же ты зануда. Хотя бы раз в жизни засунул себе в зад свой рационализм и оглянулся вокруг. Мир прекраснее и глубже, чем тебе кажется.

— Я и рационализм, и иррационализм — я это все крутил на своём болте. Знаете, во что я реально так врубаюсь? В то, что мне надо в Сан–Франциско, и что мы линяем отсюда ближе к вечеру. Меня ждет Джонатан, игровые автоматы и блюз. Я сыт по горло пустыней.

— Может, раскурим трубку? — вынесла предложение Анастасия, надеясь тем самым размягчить ситуацию.

— Да! — обрадовался предложению смятенный Пит. — Начнём курения. Только... у кого спички или зажигалка? Мэтт, я знаю, старый ты черт, у тебя есть зажигалка. Ты без неё никуда не уходишь.

— Так точно, — подтвердил Мэтт, достав именную зажигалку ещё со времён Вьетнама с неуклюжей гравировкой: «Я не боюсь умереть, ибо нет ада хуже земного». Пит перенял её из его рук, из кремня посыпались искры, вспыхнуло тонкое пламя. Всунув мундштук себе в рот и аккуратно поднеся огонь к наполнителю, Пит с серьёзным лицом принялся пыхтеть, раскуривая лиану с табаком. Анастасия заинтересованно смотрела на него, Мэтт же приглаживал рукой непослушные волосы и ожидал, пока начнётся основная процессия. Вскоре Пит уже пыхтел дымом, и, сделав несколько больших, обжигающих лёгкие затягов, протянул трубку Мэтту. Его зрачки моментально расширились, и голова потяжелела; звуки стали теряться в давящей тишине, разум размяк, и он чувствовал, как каждый стук сердца кровью перетекает по всему организму. Мэтт с Анастасией поочередно затягивались, и пространство над столом затянул дым. Все потерялось.

Пит открыл глаза. Он находится в пещере под рыжей скалой, рядом спал волк и бил родник с чистейшей ключевой водой. Отпив её, Пит вышел наружу. Он был полностью голым, солнце нежно грело его глинистую кожу. Подняв голову, он увидел в небе, в белоснежном, мягком небе, дыру, в дыре — пагоды и храмы, горы и снег. В отдалении играет госпел, там, откуда доносится звук, стоит деревня с узкой дорогой. Пита охватывает желание быть поглощенным, и он, подобно пророку, спускается с горы. Рядом с ним влечется волк. Его босые ноги утопают в тёплом песке. Он доходит до первого дома и видит, как возле него в большом корыте плескается маленькая девочка. Пит гладит её по голове и говорит: «стряхни сны с волос, моё милое дитя, выбери день, и знак твоего дня, первое что ты увидишь»*. При этом он не осознаёт своего голоса, как будто из него говорит кто–то другой, но этот кто–то — не чужой. Девочка кивает и указывает на дорогу. «Тридцать первое декабря» — нежным голоском произносит она. Пит чувствует касание на плече и оборачивается. Перед ним стоит замызганный, с опухшим лицом бродяга и протягивает бутылку спирта: «Согрейся, нынче ночи холодны». Он стоит в вагоне, за открытыми дверьми в размытом дожде проносятся неоновые огни, города и дороги. «Звезды везде светят одинаково, а?» — усмехается старик. Бродяга кажется Питу бесконечно святым и бесконечно одиноким. Поезд пребывает к порту и останавливается возле моряков, таскающих рыбу в ящиках. В нос бьет характерная вонь. Среди моряков на пьедестале из бочек стоит священник и кричит: «Оставьте гнилые города, отравленные колодцы и залитые кровью улицы, и войдите под сень доброго леса». По его густым бровям стекают капли дождя. Пит снова оказывается в пустыне напротив дома, где в кресле–качалке сидит дряхлый отец загубленной девочки. «Теперь её нет» — говорит он, но на его лице нет боли, лишь тоска. «Видел ли ты тот поезд? Это была натуральная ящерица. Она меняет хвосты, и меняет окрас, но не содержимое». На дороге играются мальчишки, катают железные машинки и бросают самодельные кости, расплачиваясь цветными камушкам. «Войди ко мне, сын» — зовёт за собой отец. «Я не потревожу, я не пойду». Крепкая хватка берет Пита за запястье, и он оказывается внутри дома. Отец сидит на зеленом кресле, вокруг тихо шевелятся разбросанные мертвецы. «Ты ли первый?». «Кто это, отец?». «Живые мертвецы. Это люди. Я и ты». Отец — сам Сатана, или сатир, едко высмеивающий быт. В его глазах бездна, и в этой бездне Пит видит себя. Он бежит из дома. Жажда одолевает его, он подходит к мускулистому мужику с просьбой попить, однако его слова звучат на ином языке, и мужик его не понимает, зато в глазах волка читается глубокое сочувствие. «Чужой!» — кричит он, и со всей деревни сбегаются люди с факелами, топорами и вилами. На дворе ночь, и их алчные, пустые глаза освещают красным неоном дорогу. «Хватайте его! Скорее!». Пит даже не сопротивляется; ревущая толпа подхватывает его и несёт к алтарю. Возле него сидит самопровозглашенный царь. Его шелковые одежды сверкают и люди падают перед ним на колени. В глазах — мертвенная тоска, прямо как у отца, и тошнота, прикрытая блеском благосостояния. Это и есть его отец. «Пора!» — вопит глашатай. «Еще рано» — останавливает своей твёрдой рукой царь. Пита скидывают с алтаря, и он падает в прекрасный сад усеянный благоухающими бордовыми розами. Он сминает цветки страсти, и его ступни кровоточат. Впереди — подростки, великое множество подростков, собравшихся на открытом для ледяного света луны плато. Прильнув к клиторам и членам отчаяния, они достигают граней оргазма, но не касаются его пика. «Теперь ты видишь?» — спрашивает отец. «Есть ли смысл продолжать?». Играет громкая музыка, бьют племенные барабаны, завывают трубы. Пит стоит перед алтарем, на алтаре змеей лежит его член. «Мы ищем того, что уже нас постигло» — говорит волк. «Я тебя понимаю» — удивляется Пит. «Конечно понимаешь. Ведь я — это ты». Музыка сменяется плачем. Млад и стар — все падают в песок и рыдают, сходя с ума от горя. Отец кухонным ножом отсекает член Пита. Тишина.

Мэтт открыл глаза. Из тонких щелей жалюзи бьет ярко–красный неон, он лежит в кровати, толстое одеяло прилипло к потному телу. За его спиной молоденькая кудрявая шлюха, она смотрит в потолок и курит сладкую сигарету. Ей на все хотелось чихать. Он сбрасывает ноги с кровати и сбивает множественные бутылки, ликёр выливается сиплой струей на белый ковер. В голове только один вопрос: «Какой сегодня день?». Натянув джинсы, Мэтт встаёт. На кухонном столе, между коробками из–под китайской лапши, лежит розовая коробочка в форме сердца, перевязанная красивой золотой лентой. «Седьмое февраля, значит» — вздыхает Мэтт. Надо умыться и разыскать Анастасию — у них годовщина. В темном коридоре он натыкается на раскрытый чемодан со шмотками, уклеенный марками всех штатов. Он подходит к зеркалу в ванной и видит не себя, но не эгоистического, больного материализмом алкоголика и азартного игрока, он видит свою мать, которая бьет его за то, что он не помыл посуду. Он видит маленького, запуганного подростка, всего в синяках и грязи. В ярости он разбивает стекло, кулак начинает кровоточить. Вернувшись в спальню за подарком, его останавливает шлюха: «Мы ещё не закончили». «Нет, закончили» — огрызается Мэтт на свою мать. Схватив подарок и подняв с пола чемодан, он выходит из гостиничного номера и оказывается в одиночестве среди холодной зимней ночи. Хлопья снега падают на голову и проникают в его кожу, пропитывая городским смрадом. Слева от него в машину садится счастливая семья и уезжает; он падает в сугроб и начинает рыдать. Некто поднимает его за волосы из ведра со льдом и заливает в рот мартини. «Шоу должно продолжатся!» — кричит знакомый мужской голос ему в ухо. Он в казино, перед ним бутылки шампанского и рулетка. «Все или ничего». «Мне нужно к Анастасии» — противится Мэтт, но чувствует, что не в состоянии сопротивляться по–настоящему. «Кому? Брось, тебе нечего терять!». Крутится рулетка, трансформируясь в колесо машины, и он оказывается в салоне своего купе. Спидометра нет, и впереди — одна пустующая дорога. Справа от него бутылка виски и подарок для Анастасии. «Высокие материи, чувак» — с задних кресел раздаётся голос Пита. Рубашка Мэтта рвётся в страстном порыве Анастасии. «Дорогая, с годовщиной» — шепчет он. «Как тебе мой подарок?». «С запахом клубники, все как я люблю» — натягивая презерватив, мурлычет девушка. «Не кольцо?» — удивляется Мэтт. «Кольцо специального назначения». Она имеет его, и он вжимается лицом в подушку, вжимается так сильно, пока звуки вокруг не перекрывает гудение в голове. Тишина.

Анастасия открыла глаза. Она на ферме в Чикаго, в окружении цветов и яблонь. В её руке путеводитель по Нью–Йорку, справа от неё сидит дед и вырезает из брёвнышка кобылу. Мимо пробегают мальчишки, зовут её играть, но она отказывается. «Ты — это единственное, что у меня осталось» — говорит дед. Она открывает путеводитель и вдруг ощущает на своей коленке чью–то ладонь — она сидит под старым мостом, напротив неё Седрик, он лезет к ней под юбку и ухмыляется. Она бьет его книгой по лицу и убегает, он бежит за ней и, догнав, валит на землю. Она сопротивляется. Она пытается сопротивляться. Улицы, холод и одиночество. Она работает официанткой в Сан-Франциско, люди ходят мимо и не замечают её, люди здесь никого не замечают. Ночной город распахивает перед ней двери: клубы, алкоголь и наркотики. Вскоре монотонную джазовую пластинку заедает в автомате, и она вынуждена слушать её раз за разом. Анастасию тошнит от всего. Она притягивает к себе следующую бутылку и её губы касаются губ Алана, она в Нью–Джерси. «Я тебя люблю» — говорит он. В ответ она молча его целует. По окну стучит дождь и ветер сгибает крепкие стволы берёз. Когда она поворачивает голову, то видит Мэтта, идущего к ней на встречу. Она лежит на скамейке возле заправочной станции, за спиной — пустая бутылка вина и Камю. «С тобой все в порядке?» — заботливо спрашивает Мэтт. Позади Пит выносит из магазина бутылки пива. «Просто увези меня отсюда. Куда–нибудь» — говорит она. «Сколько тебе лет?». «Увези меня» — приказывает Анастасия. «А ты не боишься?» — усмехается Мэтт. «Я уже ничего не боюсь». Она голодна и с трудом передвигается, но не требует ничьей помощи, и сама садится в машину. Шум на сломанном радио выливается в шипение в голове. Тишина.

Когда Пит пробудился, остальные ещё находились в трансе. К горлу прильнул горячий ком, во рту возник тошнотворный кислый привкус. Поднявшись из–за стола, он пошёл наружу, и ему казалось, что тело абсолютно потеряло свой вес — оно буквально парило по земле. На улице уже стояла ночь. Как только он сошёл со ступенек, содержимое желудка вырвалось наружу, обжигая горло и полость рта. Через три рвотных потока, Пит, отплевавшись, поднял голову и увидел перед собой молоденькую нагую девушку. Она стояла в мягком свете полной луны, её бархатистая кожа отливала серебром и пышные волнистые волосы темного цвета прикрывали аккуратные груди. Пит припал на колени перед ней, ощущая её святость.

— В изможденном теле дух становится сильнее, — проговорила она, подойдя ближе. Голос её звучал прекраснее самого сентиментального дифирамба.

— Ты... ты... — в сковывающем трепете шептал Пит.

— Да, мальчик мой. Я — Американская ночь. Я пришла сюда, чтобы раскрыть тебе глаза. Все это время ты был слеп; теперь же ты увидишь.

— Что я увижу, ангел?..

— Ты узришь истину и познаешь её. Но это — потом, сейчас — ответь, зачем вы собрались здесь?

— Мы собрались, чтобы...

— Я вижу — твои уста сковывает неуверенность. Ничего не бойся и повторяй за мной, — она встала возле него и положила свою ладонь на его лоб. У Пита отняло дыхание.

— Мы собрались в этом древнем театре, чтобы поделиться жаждой жить и убежать от мудрости толпы.

— Мы собрались в этом древнем театре, чтобы поделиться жаждой жить и убежать от мудрости толпы... — вторил ей заворожённый Пит.

— Теперь ты знаешь. Скажи, веришь ли ты в меня?

— Я верю в тебя, ночь, я...

— Ты можешь в один миг остановить землю, стать великаном или гномом, достать до звёзд и вызвать мертвецов. Ты можешь двигаться во времени и пространстве, ты можешь все — в глубинах своего ума. Но веришь ли ты в свою силу, как веришь в меня?

— Моя сила измеряется степенью веры в неё, да, ангел?

— Совершенно так, — кивнула девушка. — Ты видел города и пустыни, холма и леса. Ты видел все от начала и до конца. Ты познал время — оно связывает воедино полотно бытия; ты познал пространство — оно едино в каждой точке вселенной. Теперь настало время нового рождения, цикл должен начаться вновь.

— Я готов, ангел.

— Сейчас ты вернёшься в дом и до последней капли впитаешь понятие «вне», с помощи интериоризации достигнув истины, сокрытой в гранях предела. Ты все поймёшь сам; когда закончишь, ваши голоса должны будут слиться воедино, или один из вас должен будет уйти.

Пит поднялся во весь рост. Девушка одарила его пьянящим поцелуем в губы, и он вернулся обратно в дом. На кровати под распятием в жаркой оргии сплелись Анастасия с Мэттом. Пит сел в позе лотоса на стол и поднял голову к окну наверху; там, в самой середине, за ним наблюдала луна, наполняя его нутро животной дикостью, от чего спящий зверь грозился изнутри разорвать грудную клетку и, вырвавшись наружу, взвыть, воспевая древних богов и девственные рощи. Вместе со светом луны в него входило понятие «вне», углубляясь все глубже и поражая очищенный до гола разум. Чем чаще становились страстные вдохи и стенания совокуплявшихся слева, тем тише выдыхал Пит, и тем реже билось его сердце. Комната вращалась в пространстве, обрывая корни сознания, и в тот миг, когда время на часах застыло чтобы пробить двенадцать, его постигла метаморфоза; распад в чистое существование оказался завершён, и теперь он был полностью волен стать бесконечно чем–то.

Анастасия с Мэттом пробудились в обнимку на задних креслах универсала. Пита за рулём не было, и в окнах их встречал рыжий рассвет бескрайней пустыни.

*Gott ist tot — Бог мертв (нем.)

*Fils de pute — сукин сын! (фр.)

*Benedicte! — Благославляйте! (лат.)

*Здесь и далее могут встречаться частично или полностью заимствованные строки из стихотворений Моррисона